7.1 情報メディアの分類

情報メディアは、その特性によって様々な分類が可能である。7.1.1 印刷メディア

従来学校図書館で扱ってきた資料は、ほとんどが印刷メディアである。印刷メディアは、・通覧性がある。・再生機器を必要としない。・すぐに内容を確認で きる。などの利点がある反面、補修や保管などが大変である。書籍、雑誌、新聞など

7.1.2 音声メディア

音声メディアは空気の振動を記録したものであり、テープ類とディスク類に大別される。

カセットテープ、レコード、CD-DA(音楽CD)、MD、DAT、DVD-AUDIOなど

(a) カセットテープ

プラスチックのテープの表面に磁性体を塗ったもの。音声の記録と再生はテープレコーダを用いる。Sequential(連続的)

Accessのため頭出しなどが難しい。

(b) CD-DA(音楽CD)

直径12cm

厚さ1.2mmの光ディスク。レーザー光によってピットと呼ばれる凸状の部分とランド呼ばれる平らな部分を読み取ることによってデジタル信号(1,0)を

取り込む。非接触再生のため音質が劣化しにくい。Random Accessのため頭出しが簡単。再生のみ。

Philips(オランダ)、SONYによって発表されたレッドブックにより物理フォーマットが規定されている。

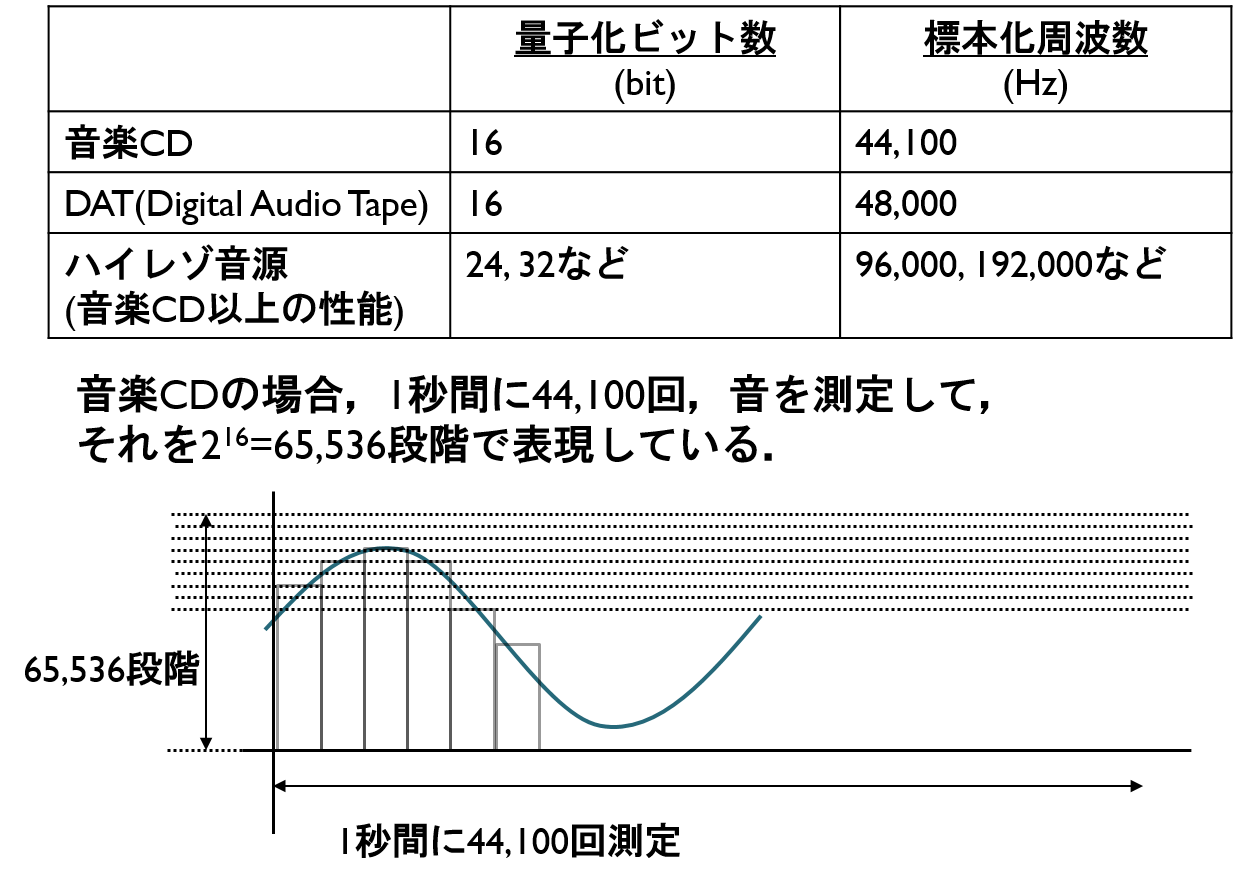

記録方式 PCM(Pulse Code Modulation)

図1

図1

図2

図2

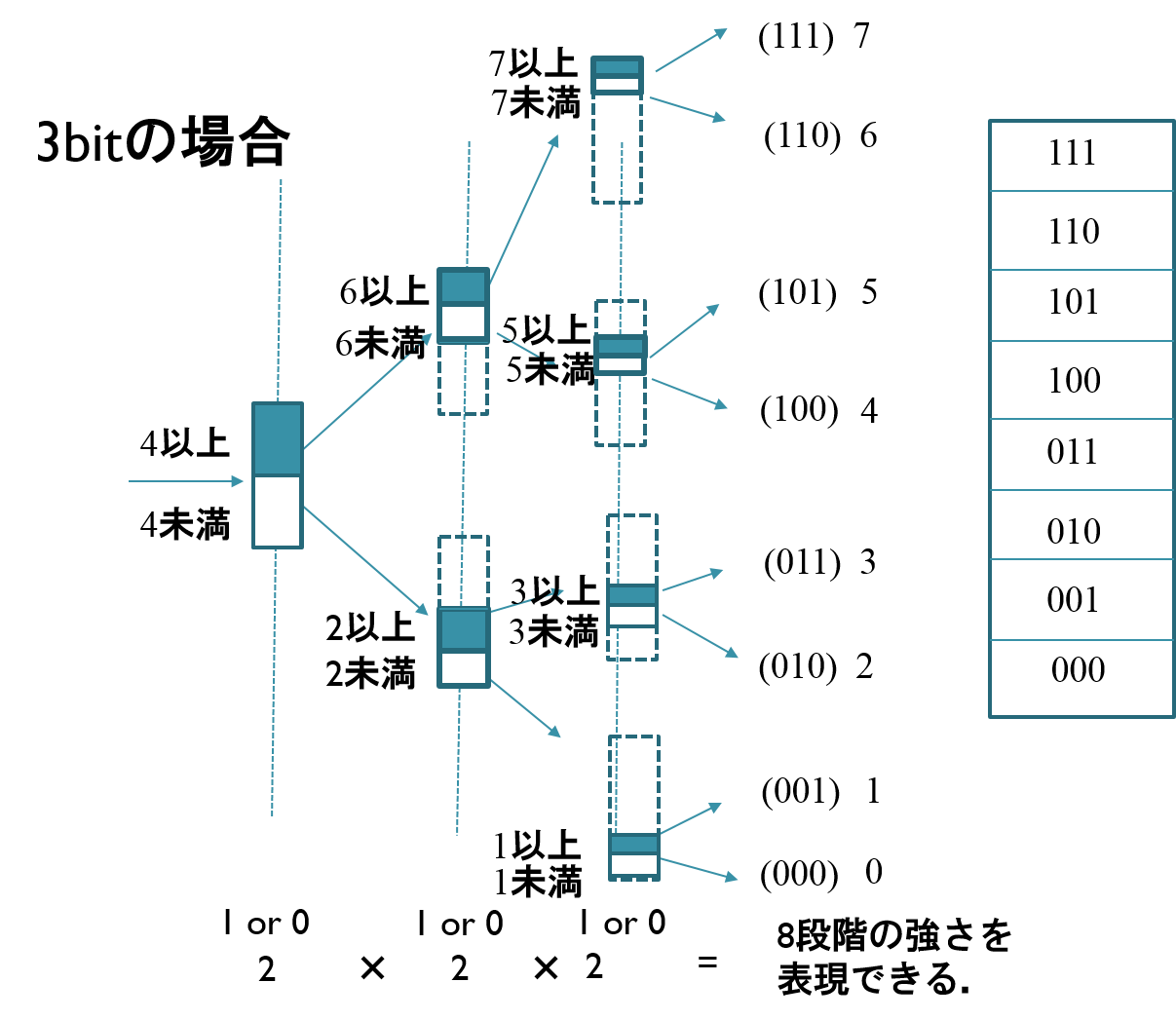

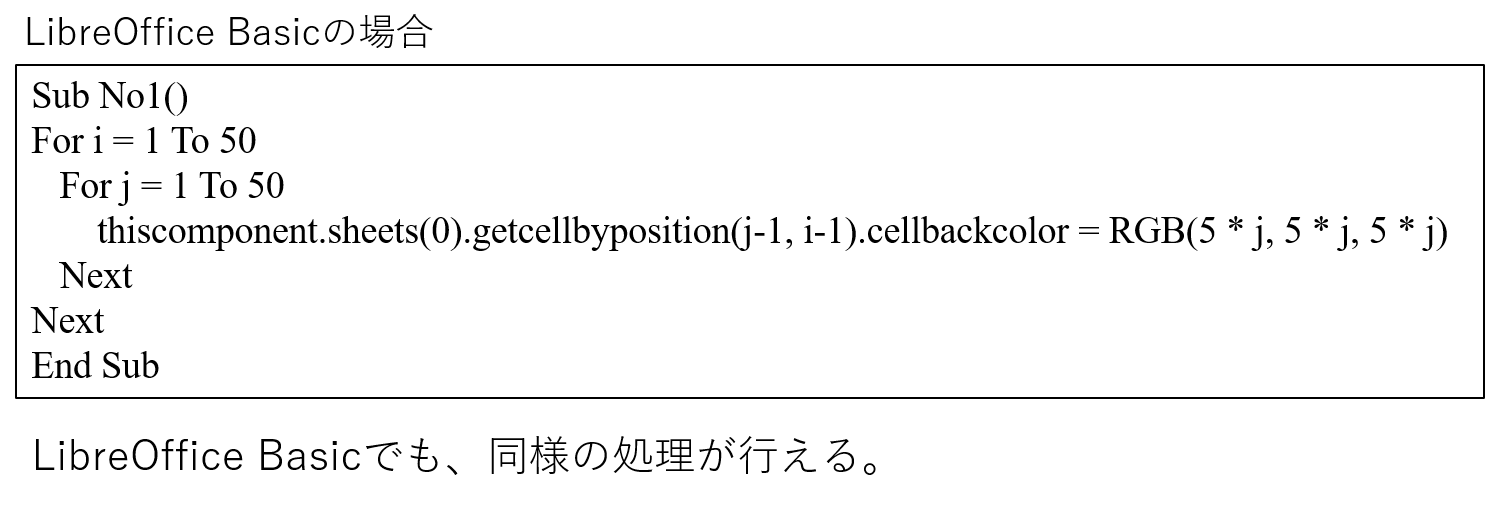

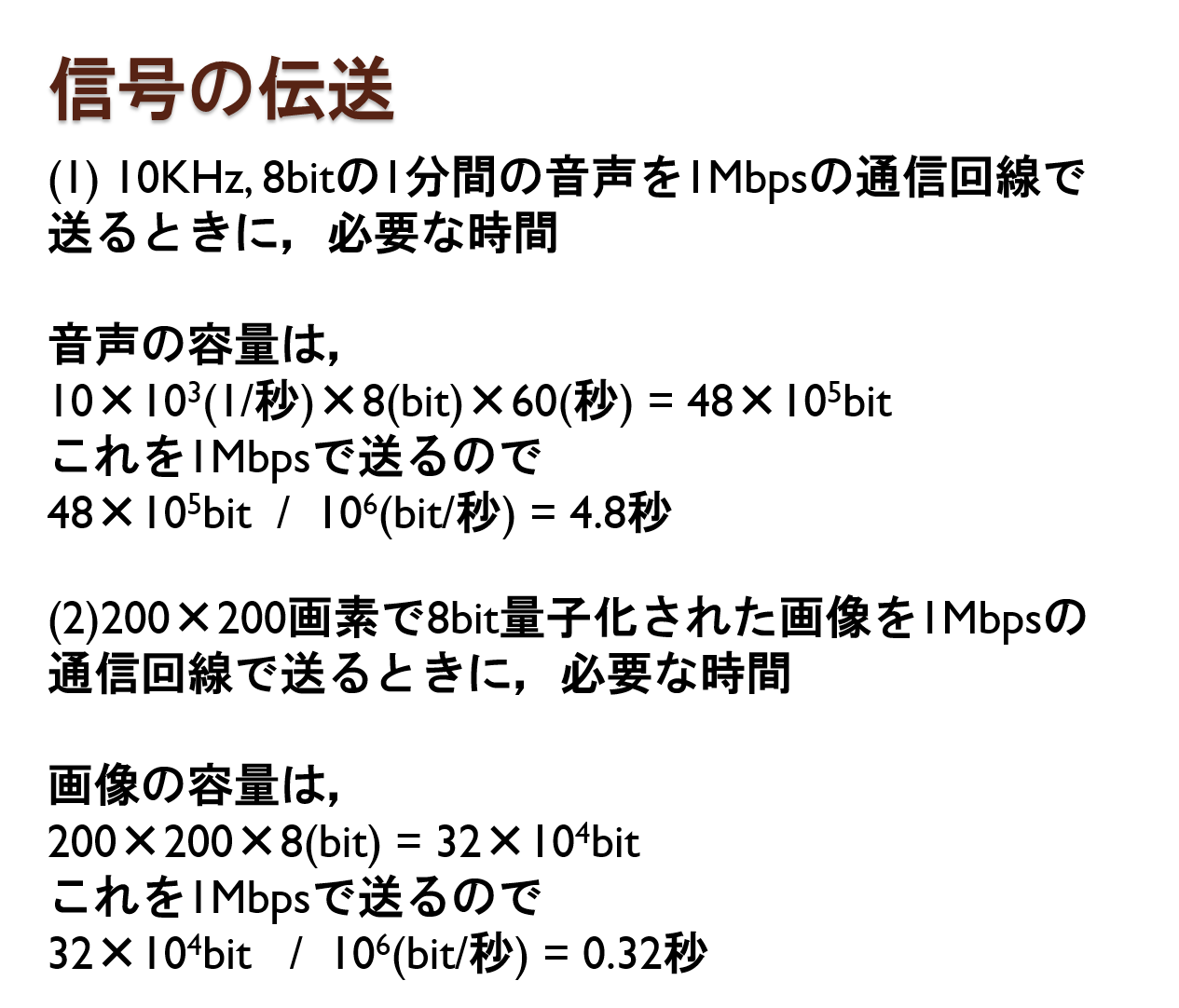

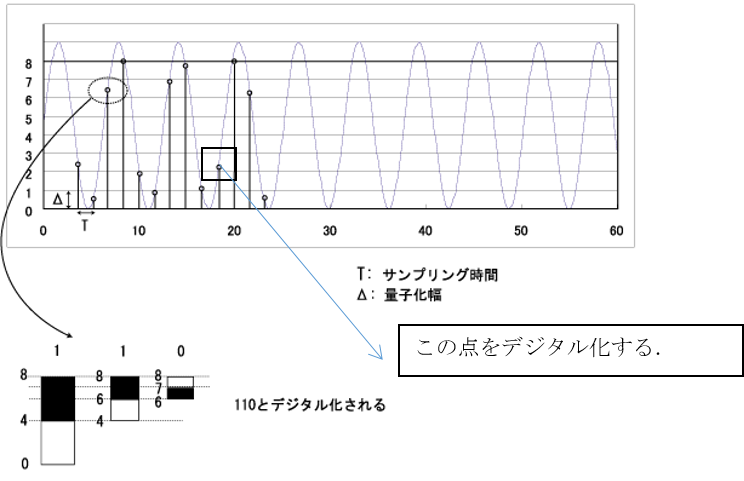

コンピュータで音声などの信号を処理するためには,連続信号(アナログ)を離散信号(デジタル)へ変換する必要がある。(A/D変換)

・標本化(Sampling): 信号をサンプリング時間Tで測定する。

1秒あたりの標本化回数を標本化周波数(1/T)と呼ぶ。(単位: Hz=1/秒)

・量子化(Quantization): 信号の強さをある有限個の代表値で表現する。

信号の強さの測定幅を量子化幅Δで分割する。この分割数を量子化ビット数

と呼ぶ。(単位: bit)

図3

図3

(c) MD

直径6.4cmの光磁気ディスクを用いており、カートリッジに入っている。録音と再生ができる。最大74分間の録音ができる。

7.1.3 映像メディア

画像をテープ、ディスク、フィルムなどに記録したものであり、再生機器を利用してスクリーンやブラウン管に再生する。

スライド、ビデオテープ、ビデオCD、LD、DVD-VIDEO、TPなど

(a) DVD-VIDEO

DVDを映像メディアとして利用する規格。MPEG2圧縮方式を採用。映画などの記録に使わている。

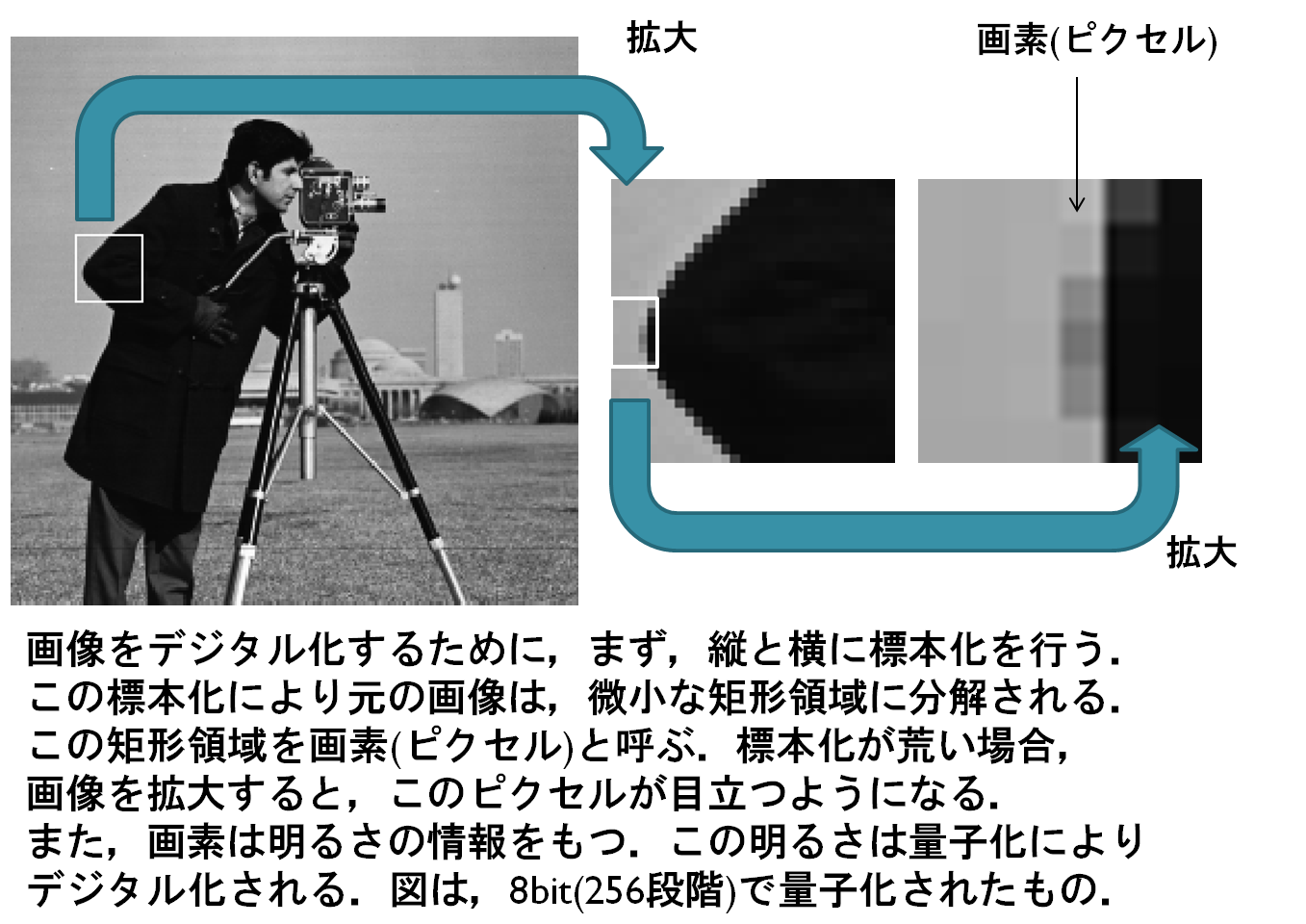

図4

図4

図5

図5

図6

図6

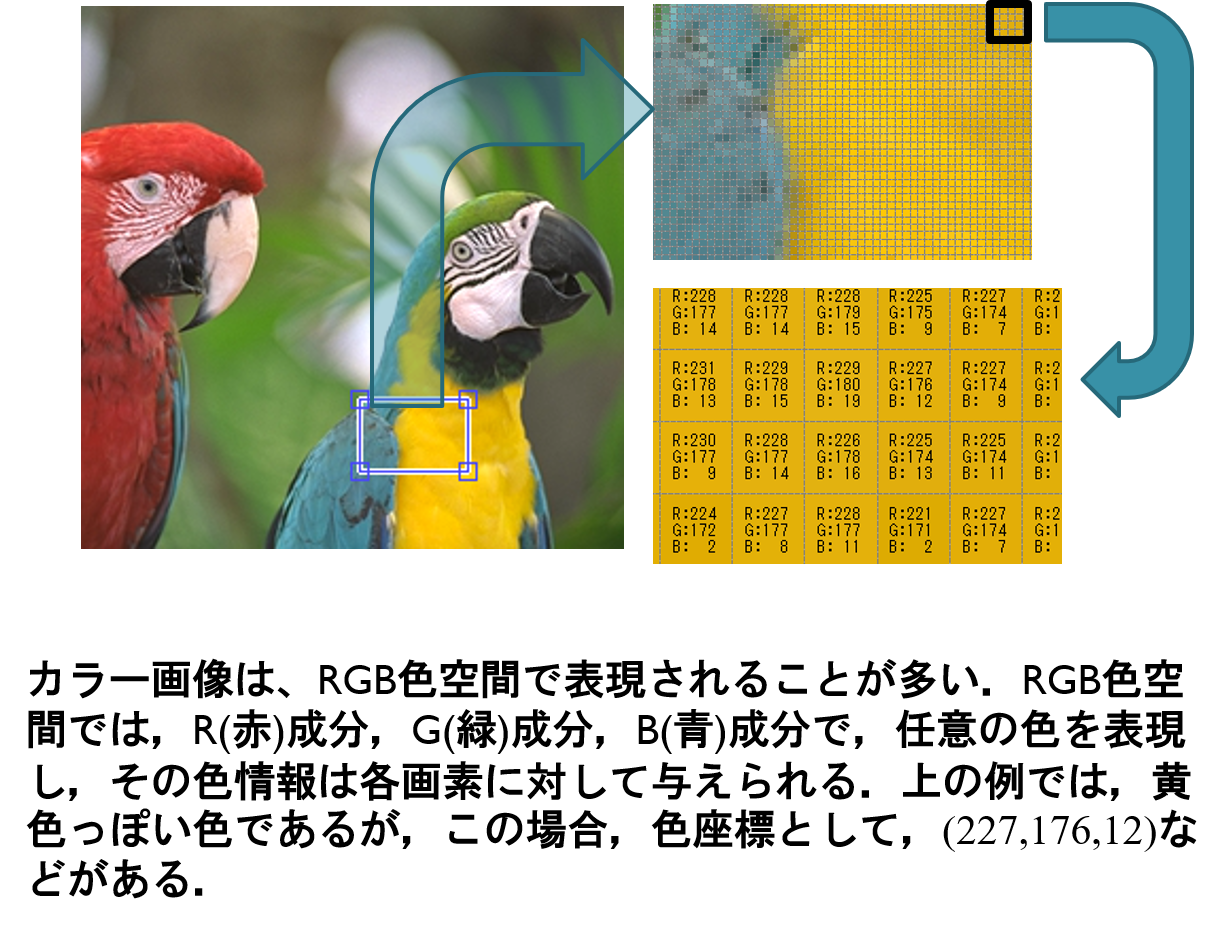

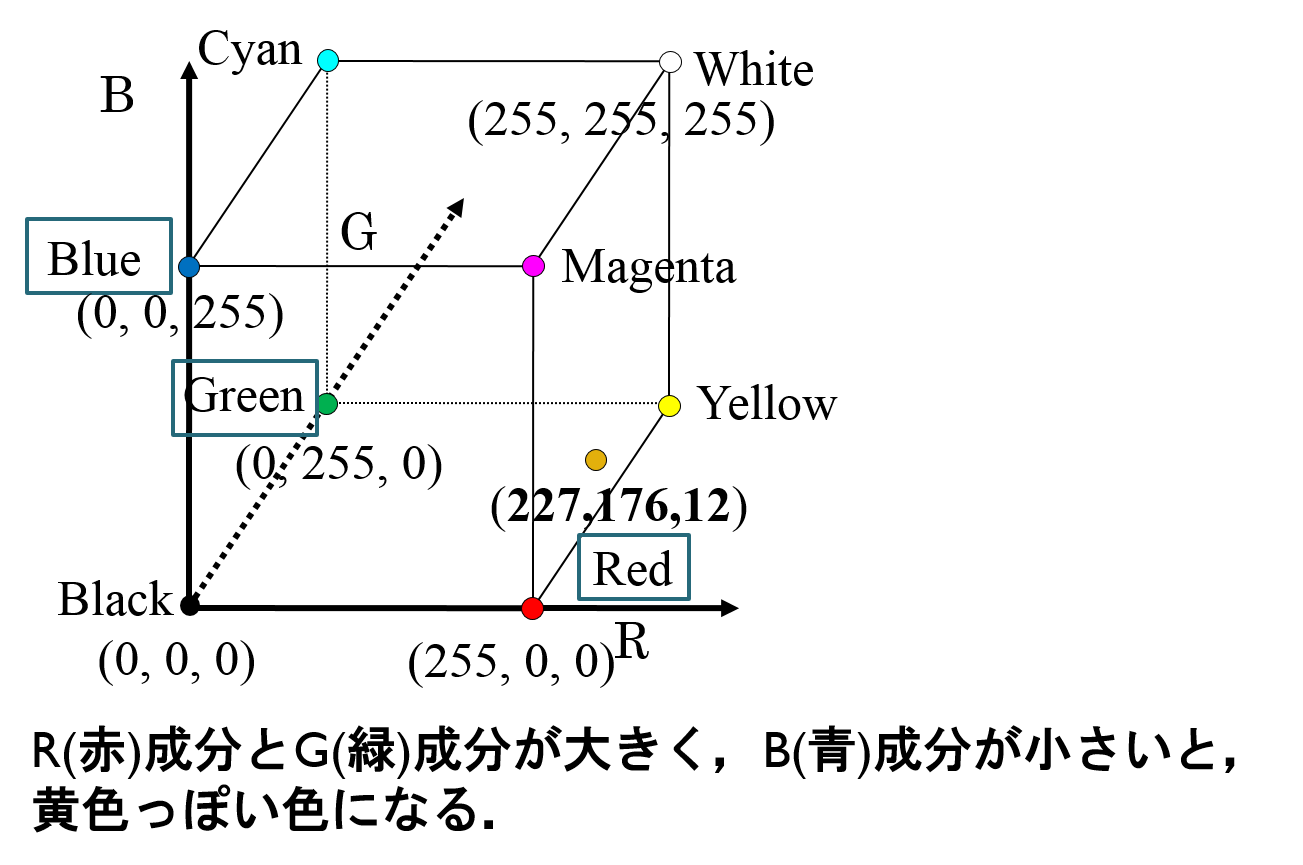

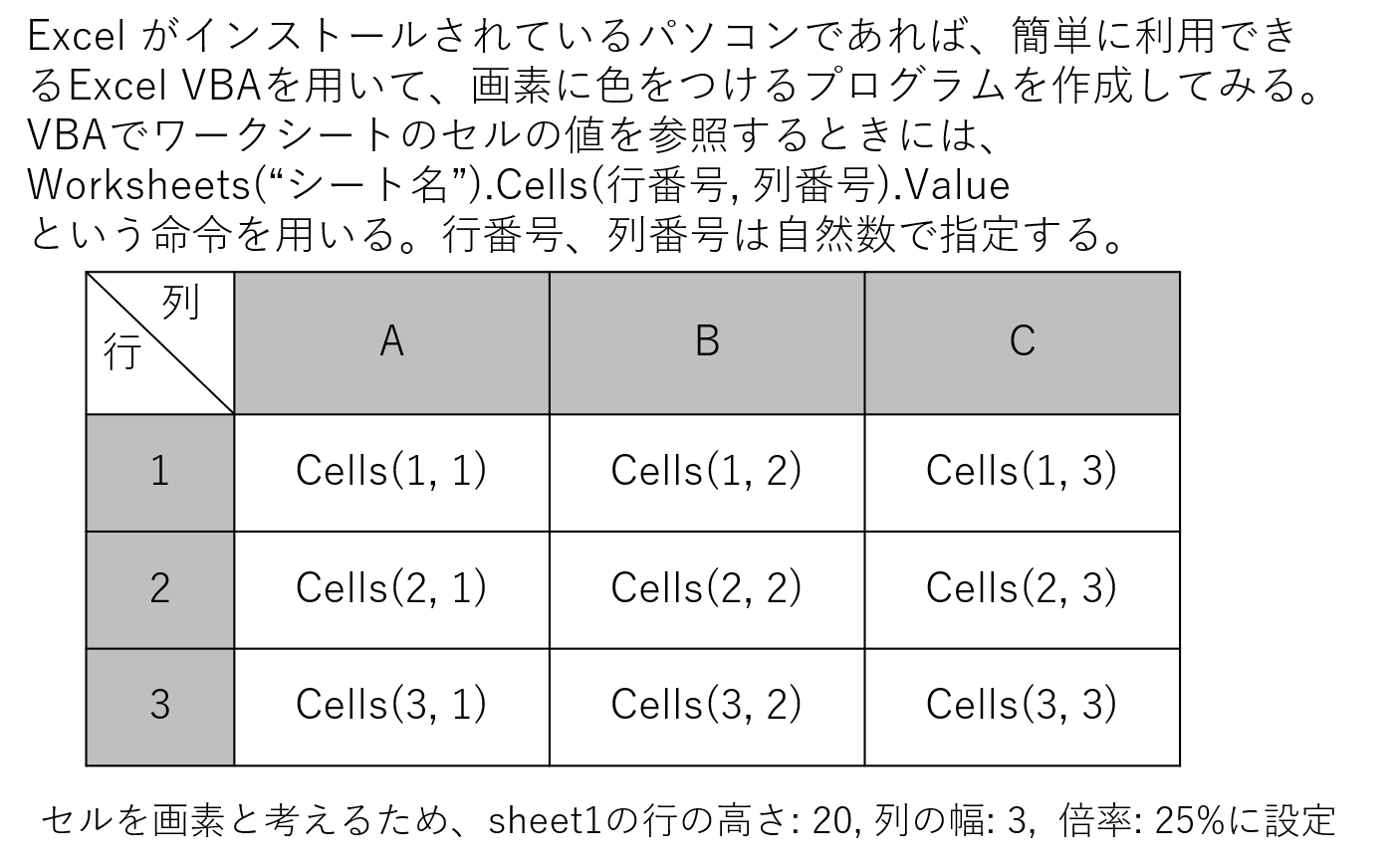

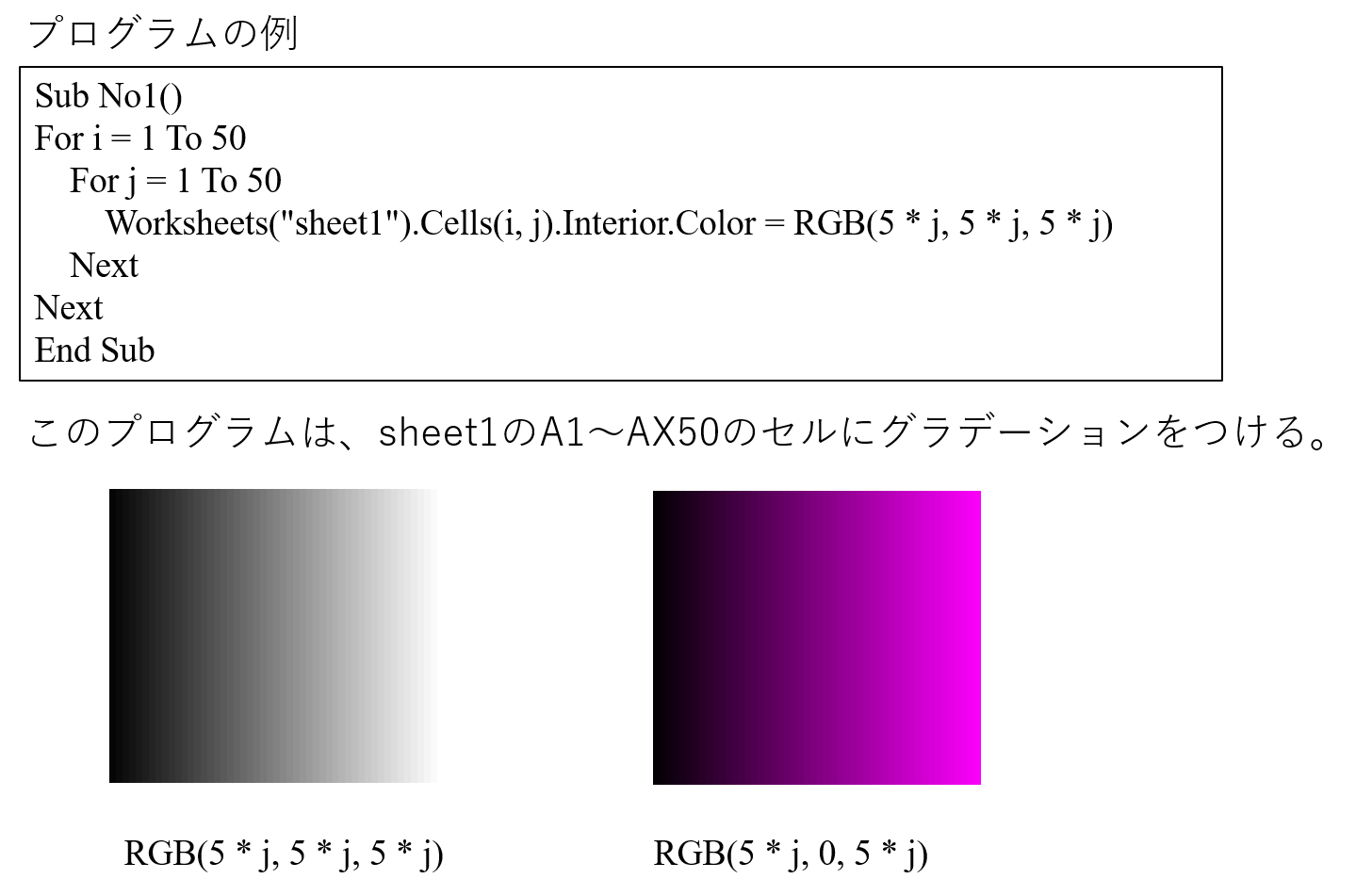

| RGB色空間で色を作成してみる。 (1) 「スタートボタン」「アクセサリ」「ペイント」を起動。 (2) 「ホーム」タブの「色の編集」をクリックする。 (3) 「赤」、「緑」、「青」の部分に「227」、「176」、「12」をそれぞれ入力してみる。 |

課題.5

(1) 図のように○の点をデジタル化した方法を用いて、図の□の場所の点をデジタル化してみる。 (2) 10KHz, 8bit の1 分間の音声を10Mbps の通信回線で送るときに必要な時間を計算する。 (3) 2000×2000画素の24bitカラー画像を10Mbpsの通信回線で送るときに必要な時間を計算する。 |

7.1.4 電子メディア

デジタル情報を記録した媒体。パソコンなどで読み書きを行う。電子メディアは先程の印刷メディアと対比して、・検索が容易にできる。・ネットワークを利用すれば世界中どこでも利用可能・情報の加工が容易 などの利点がある。

FD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、MO、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM、USBストレージメディアなど

(a) CD-ROM (Compact Disc Read

Only Memory)

直径12cm 厚さ1.2mm 記憶容量640MB〜700MB

音楽CDよりもエラー検出/訂正の機能を強化することにより信頼性を高め、CDをコンピュータで利用可能にしたもの。音声だけでなく、文字、画像などのマルチメディアで利用される。Philips、SONYによって発表されたイエローブックにより物理フォーマットが規定されている。なお、CD-DAとCD-ROMの2つのデータ領域をもち、音楽用CDプレーヤーとコンピュータの両方で使用可能なCDをCD-Extraという。

「情報機器と情報社会のしくみ素材集」より

CD-ROMの説明1

CD-ROMの説明2

図7

図7

(b) DVD-ROM (Digital Versatile

Disc Read Only Memory)

CD-ROMと同じサイズ(直径12mm、厚さ0.6mm×2)だが、ディスクを2枚貼り合わせた構造をしている。記憶容量(4.7GB〜17GB)

高密度光ディスクであり、CD、LD以上の高音質、高画質、大容量を可能とする媒体である。

「情報機器と情報社会のしくみ素材集」より

CDとDVDの密度の違い

7.1.5 ファイル形式

コンピュータにおいて、データ(デジタル情報)はファイルというまとまりで保存される。また、そのファイルの形式には、保存するデータの性質に応じて様々なものがある。ここに代表的なファイル形式を示す。

(a) 音声ファイル

WAVE: Windowsの標準的な音響記録方式。

MIDI: 電子楽器の国際規格。

MP3: インターネット上の音楽配信などで広く普及している。

(b) 画像ファイル

BMP: Windowsで使われるビットマップ形式 ファイルサイズが大きい。

JPEG: 現在最もよく使われる画像の圧縮形式の1つ。

(c) 動画ファイル

MPEG: カラー動画像の圧縮形式の1つ。DVD-VIDEOに用いられているMPEG2などがある。

AVI: Windowsの標準的な動画ファイル形式。

| 画像ファイルの形式について調べてみる。 (1) 「スタートボタン」「アクセサリ」「ペイント」を起動。 (2) 「名前を付けて保存」で「ファイルの種類」が「BMP」になっていることを確認した後ファイルを保存し、そのファイルのサイズを調べる。 (3) 今度は、「ファイルの種類」を「JPEG」にして保存し、そのファイルのサイズを調べてみる。 |

| ファイルの拡張子を表示させてみる。 (1) 「スタート」ボタン、「マイコンピュータ」をクリックする。 (2) 「コンピュータ」の窓が表示されるので、メニューバーから「整理」、「フォルダーと検索のオプション」をクリックする。 (3) 「フォルダーオプション」の窓が表示されるので、「表示」タブをクリックし、「詳細設定」の欄において、「登録されている拡張子表示しない」のチェックをはずし、「OK」をクリックする。 |

7.1.6 文字コード

コンピュータで文字を扱うために、様々なコード体系がある。日本語で用いられる文字コードは以下のようなものがある。

シフトJIS: 多くのパソコンで使用される。

日本語EUC: 主にUNIX上で使用される。

Unicode(UTF-8, UTF-16など): 多言語を統一的な方法で符号化する方法。

7.1.7 入手経路による分類

情報メディアは、その入手経路によっても分類ができる。

(a) パッケージ系

パッケージとして確立された流通経路を持つ情報メディア。書籍、雑誌、CD、ビデオテープ、DVDなどがある。

(b) 放送メディア

テレビ、ラジオ、衛星放送などがある。教育用としては、放送大学などがある。

(c) 通信メディア

双方向で情報の交換ができる。電話、FAX、インターネット(E-mail、WWW、データーベース)、携帯電話などがある。

7.2 文書作成ソフト、表計算ソフトの活用

文書作成ソフト、表計算ソフトは、パソコンを使用するうえで重要度の高いツールとなっている。

| Word テキスト | Word 課題文書 | Word 課題最終例 |

課題.6

| Wordの課題を完成させる。 |

課題.7

| インターネットの”歴史”・”仕組み”・”今後の発展(可能性)”についてレポートとしてまとめ、A4用紙2枚以上(2000字以上)

に書いて提出する。参考にした本あるいは参考にしたホームページを最低2つ挙げ、それを最後に記すこと。特に今後の発展(可能性)について

は、未来を想像しながら自分なりに考えたことも書くこと。

作成方法: ワープロで課題を作成し、提出する。 提出方法: YPUポータルの課題提出機能で提出。 課題提出締め切り: 1月 20日(月) |