8.1 知的財産

8.1.1 知的財産基本法 (Intellectual Property)

2003年に施行された知的財産基本法は、第一条でその目的として、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めることとしている。また、第二条で知的財産を以下のように定義している。- 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの

- 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの

- 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

8.1.2 知的財産権 (Intellectual Property)

人間の知的な創作活動などから作り出された、形のない(無体)財産を守る権利で、次のように分類することができる。| 産業財産権 | 特許権 | 特許法 |

| 商標権 | 商標法 | |

| 実用新案権 | 実用新案法 | |

| 意匠権 | 意匠法 | |

| 著作権 | 著作権 | 著作権法 |

| 著作隣接権 | ||

| 著作者人格権 | ||

| その他の権利 | 営業秘密などの保護権 | 不正競争防止法 |

| 植物品種保護権 | 種苗法 | |

| 回線配置利用権 | 半導体集積回路の回路配置 に関する法律 |

8.1.2 産業財産権 (Industrial Property)

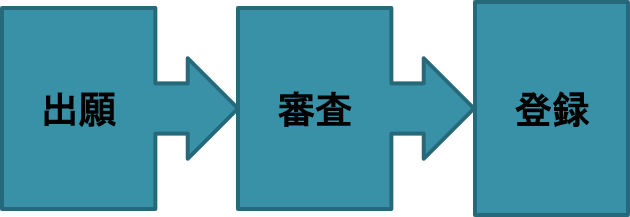

産業財産権は、特許権(patent)、商標権(trademark

right)、実用新案権(utility model right)、意匠権(design

right)からなり、それぞれ法律で保護されている。登録することによってはじめて権利が発効する(方式主義)。

図1

図1

e-Gov法令検索

(a)特許権(Patent)

・特許法第一条

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

・特許法第二条

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

・特許法第二十九条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

・特許法第六十七条

特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

特許庁

(b)商標権(Trademark right)

・商標法第一条

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

・商標法第二条

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業(ぎょう)として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務(えきむ)を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

・商標法第十九条

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

また、商標法第五十条では3年以上使用していない商標に対して、その取り消しの審判を請求することができるとされている。

商標の例: SONY、宅急便、ポッキー、キリンビールのラベル、ペコちゃん人形など

特許情報プラットフォーム

(c)意匠権(Design right)

・意匠法第一条

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

ここでの意匠とは、工業製品などのデザインのことであり、 大量生産されることを前提としている。美術品などは後述する著作権で保護される。

意匠権は設定登録日から二十年間保護される。

意匠の例: スマートフォンの画面構成、 車のデザインなど

図2

図28.1.3 著作権 (Copyright)

著作権とは、著作物を創作した者(著作者)が、著作物に対して一定期間(日本では著作者の死後70年、正確には死亡した翌年の1月1日からカウントして70年)与えられる権利である。

著作物の利用に際して、その著作者の利益を確保することを目的として、著作権法という法律で保護されている。産業財産権と違い、作品が完成した時点で権利が発生する(無方式主義)。

著作権法第一条(著作権法の目的)

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(a)著作権の歴史

| 1886年 | ベルヌ条約制定 無方式主義(第五条) スイスのベルヌで、ヨーロッパ諸国を中心として、著作権の国際的保護を目的として創設された。 |

| 1899年 | ベルヌ条約に加盟(日本) |

| 1952年 | 万国著作権条約制定 方式主義(第三条) スイスのジュネーブで、ユネスコによって、著作物の国際的保護を目的として制定された。著作物にサークルCの記号を表示すれば、方式主義の国でも著作物として認められる。 |

| 1956年 | 万国著作権条約加入(日本) |

| 1970年 | 現行著作権法公布(日本) |

| 1989年 | ベルヌ条約に加入(米国)。無方式主義が主流に。 |

| 1994年 | TRIPS協定 WTO(世界貿易機関)の設立協定の附属書の一つ。 ベルヌ条約の遵守。プログラム、データベースの保護。 |

| 1994年 | TRIPS協定に加入(日本) |

| 1996年 | WIPO(世界知的所有権機関)著作権条約制定 プログラム、データベースの保護。公衆への伝達権。 |

| 2000年 | WIPO著作権条約に加入(日本) |

(b)著作物とは

著作物は、著作権法第二条で定義され、第九条で具体的に9つのジャンルとその他のものに分類されている。この定義によれば、例えば、学校において児童や生徒が描いた絵や作文などに対しても、著作権があると考えられる。

・著作権法第二条

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

・著作権法第十条

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

その他に、上記の著作物を翻訳、編曲などした二次的著作物や百科事典、辞書などの編集著作物や論文、数値などを電子計算機で検索することを可能にしたデータベース著作物などがある。

(c)著作権とは

著作権には、以下の3種類がある。

・著作権(財産権)

著作物に対する財産的利益を保護する。

| 複製権 | 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的 に再製する権利 (著作権法第二十一条) |

| 上演・演奏権 | 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利 (著作権法第二十二条) |

| 上映権 | 著作物を公に上映する権利 (著作権法第二十二条二項) |

| 公衆送信権 | 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、 それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利 (著作権法第二十三条) |

| 口述権 | 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利 (著作権法第二十四条) |

| 展示権 | 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利 (著作権法第二十五条) |

| 頒布権 | 映画などの著作物の複製物を頒布*する権利 (著作権法第二十六条) * 頒布権は映画にのみ認められた権利で、譲渡と貸与の両方を含む。 |

| 譲渡権 | 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利 (著作権法第二十六条二項) |

| 貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利 (著作権法第二十六条三項) |

| 翻訳権・翻案権 | 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利 (著作権法第二十七条) |

上演・演奏権:

お店のBGMに音楽CDに録音された著作権のある音楽を用いる。

公衆送信権:

サーバ上に著作権のある映画や音楽などを置き、ダウンロード可能な状態にする。

・著作者人格権

著作物に対する人格的利益を保護する。

| 同一性保持権 | 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利 (著作権法第第二十条) |

| 公表権 | 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利 (著作権法第第十八条) |

| 氏名表示権 | 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、する とすれば、実名か変名かを決めることができる権利 (著作権法第第十九条) |

同一性保持権:

有名歌手が著作者に無断で歌詞を改変したため、問題になるケースがあった。

・著作隣接権

実演家(歌手、俳優)、レコード制作会社、放送事業者、有線放送事業者など著作物を公衆に伝達する者が持つ権利。保護期間は実演、レコード発行から70年、放送は50年。正確には、翌年の1月1日からカウントする。

(d)著作権集中処理

著作者一人一人が自身の著作権を管理するには大変なので、著作権管理業者が著作者に代わって著作権を管理する仕組み。使用者から著作権使用料を徴収して著作者に分配する。代表的な業者として、日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本複写権センターなどがある。

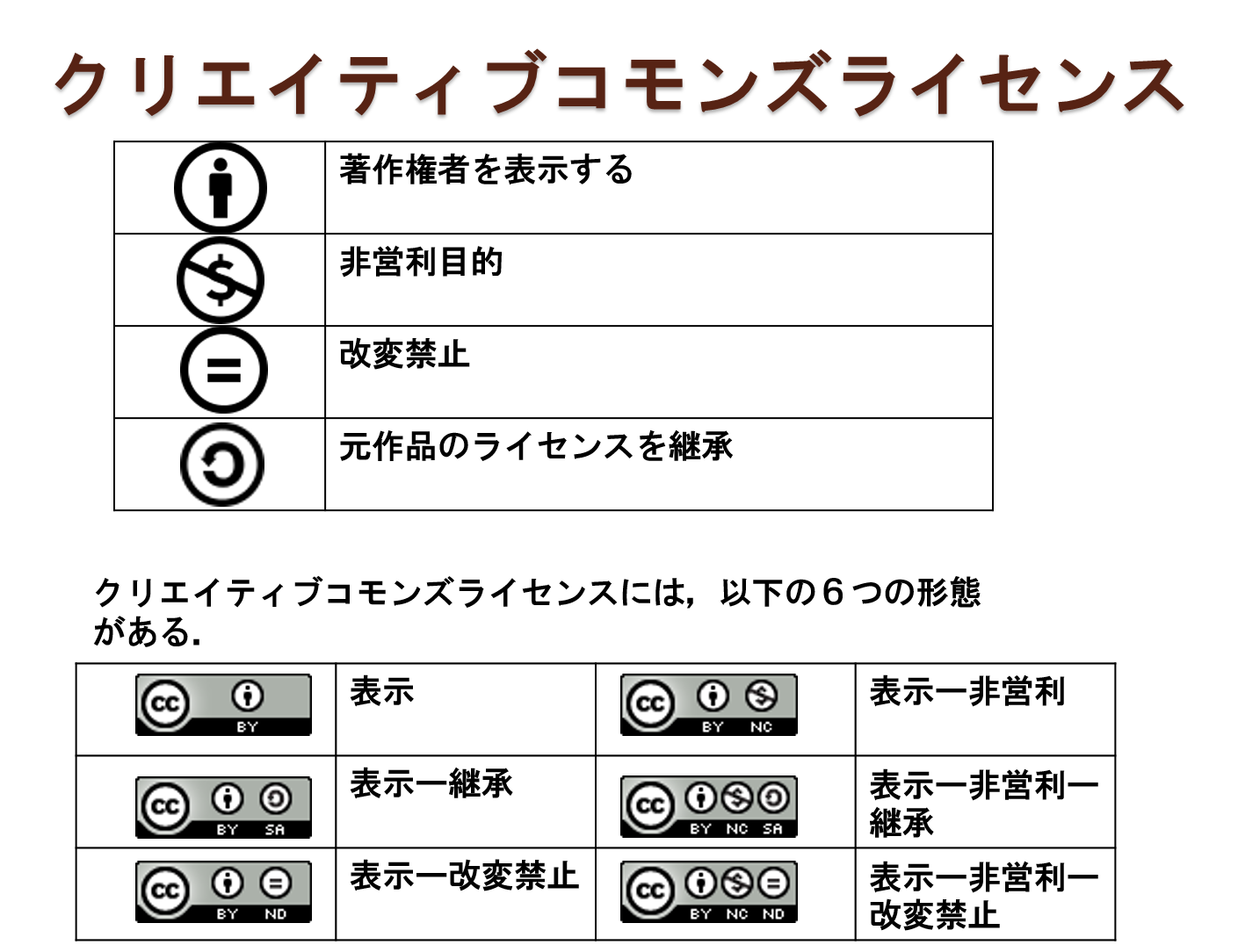

(e)クリエイティブコモンズ

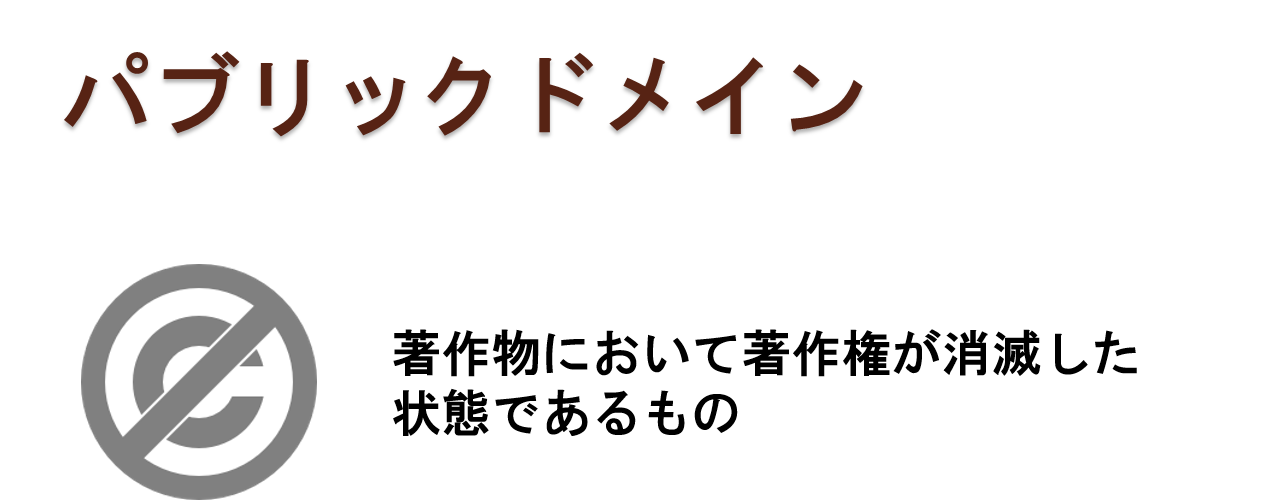

著作者が著作権管理業者に自分の著作物を管理してもらう場合、使用料金を払う必要があり、また、実績も必要である。クリエイティブコモンズは、著作物の利用を促進するために、米国で設立された非営利団体である。そこでは、著作者と利用者の労力を軽減するための仕組が導入されている。クリエイティブコモンズライセンスは、著作権を

すべて有する著作物(All rights reserved)と著作物において著作権が消滅した状態であるパブリックドメイン(No rights reserved)の中間に位置する権利である。

図3

図3 図4

図48.2 学校図書館と著作権

個別のケースでは、著作権が制限され、利用者は著作権者の許諾がなくても著作物を利用できることがある。8.2.1 図書館等における複製等

・国立国会図書館、大学図書館、公共図書館など政令で定める図書館では、著作権のある文献を複写することができる。ただし、複製は一部分に限られ、かつ一人につき一部しか複製できない。 (著作権法第三十一条)

8.2.2 引用

・著作物は、引用して利用することができる。ただし、引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法第三十二条)

引用の際に注意することとして、以下の点が挙げられる。

1.引用した部分は「」等で囲み、自分のものと明瞭に区別する。

2.内容的にも分量的にも、引用したものが従で、自分のものが主であること。

3.引用した著作物の出典を明示する。明示の仕方についても、それぞれの慣行に従うこと。

4.引用する必要性があること。

8.2.3 学校その他の教育機関における複製等

・教育を担当する者及び授業を受ける者が授業の過程で著作物を複製することは認められている。(著作権法第三十五条)

8.2.4 視覚障害者等のための複製等

・著作物は、点字により複製することができる。(著作権法第三十七条)

8.2.5 営利を目的としない上演等

・営利を目的とせず、かつ、観客から料金を受けない場合には、著作物を公に上演、演奏できる。(著作権法第三十八条) 例えば、学園祭で料金を徴収せず、また演奏者に報酬を支払わなければ、著作権のある音楽を演奏するのは問題ない。

・ビデオソフト等の映画の著作物を除いて、著作物の貸出を行える。(著作権法第三十八条四項)

8.2.6 その他

・アメリカなどではフェアユースという概念あり、諸事情を勘案して公正な利用であれば特に許諾を得なくても著作物を利用して良いとする考え方もある。ただし、日本では、フェアユースの適用範囲は非常に狭くなっている。・著作権が消滅した作家の作品が、ホームページで公開されている。青空文庫

8.3 肖像権とパブリシティ権

著作権法によれば、写真も著作物の1つである。ただし、写真を撮影した人が自分の著作物として無制限に写真をインターネット上に公開することはできない。それは肖像権やパブリシティ権を侵害する可能性があるからである。肖像権やパブリシティ権は法律で定められた権利ではないが、裁判などを通じて認められた権利である。また、肖像権に関しては憲法で認められた基本的人権の一部と解釈することもできる。| 肖像権 | 承諾なしに写真を撮られたり公開されたりしない権利。 |

| パブリシティ権 | 氏名・肖像により利益を得る権利。特に有名人が該当する。 |

8.4 情報化社会における倫理

8.4.1 サイバー犯罪

インターネットが普及した結果、コンピュータへの不正アクセス、コンピュータウイルス、迷惑メール、著作権侵害、プライバシーの侵害、情報の信頼性など様々な問題が生じている。これらの問題に対処するためには、ネットワーク社会における正しい知識を習得することと、情報倫理を心得ることが必要である。

| 不正アクセス | クラッカーと呼ばれる侵入者がネットワークを通じて、他人のコンピュータに対して不正アクセスし、データの破壊、盗用、改ざんなどを行う。 |

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法) 電気通信回線を利用して識別符号(パスワード、生体認証など)でアクセス制御されているコンピュータへの不正 アクセスを禁止する。 |

| コンピュータウイルス | コンピュータのデータを破壊、盗用、改ざんなどを行うために作られた、不正なプログラムのこと。ネットワーク(電子メールなど)やメディアを通じて感染する。 | 不正指令電磁的記録に関する罪 コンピュータに不正な指令を与えるための電磁的記録を作成する行為を禁止する。(ウイルスの作成を禁止) |

| 標的型攻撃メール | 組織や個人の情報を不正に入手するために送られてくるメール。攻撃対象者に関連のある内容のメールなどが送られてくるため,不用意に開いてしまう。 | 不正指令電磁的記録に関する罪 コンピュータ・ウイルスを実行される状態にする行為を禁止する。 (ウイルス供用罪) |

| 迷惑メール | スパムメールとも言う。不必要な大量のメールのこと。ダイレクトメールや詐欺まがいの情報を不特定多数の人に送る。 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 同意なしに宣伝のメールなどを送ることを禁止する。 |

| フィッシング詐欺 | 銀行のホームページなどを装ってそのアカウント情報を窃取(盗み取ること)する。メールなどに記載されているリンクをクリックすると、偽装のページに行ってしまう。 | 不正アクセス禁止法など |

| ワンクリック詐欺 | Webページやメールに記載されているリンクをクリックすると、契約が成立したような画面が表示され、お金が請求される。 | 不正指令電磁的記録に関する罪など |

| 著作権侵害 | 著作権のあるコンテンツを許可なくインターネット上に公開する。さらに、不正に売買等を行う。 | 著作権法 |

8.4.2 セキュリティ対策

- ウイルス対策ソフトを導入する

- OSを最新の状態にする(通常は自動更新)

- Webページやメールの不審なリンクをクリックしない

- メールの添付ファイルは、確実なものだけを開く

- スパムメール等に対する返信をしない

- ネット上からフリーソフト等をインストールするときは十分注意する

- ファイル交換ソフトの利用はできるかぎりしない

特に最近は個人を標的にした攻撃が増加している。

課題.8

| (1) 著作権が必要である理由を述べる。

(2) インターネット上の文書や画像などのコンテンツを利用する際に注意すべき点を述べる。 作成方法: ワープロで課題を作成し、提出する。 提出方法: YPUポータルの課題提出機能で提出。 |