6.1 コンピュータの仕組み

「情報機器と情報社会のしくみ素材集」

コンピュータはハードウェアとソフトウェアに分類される。

6.1.1 ハードウェア

図1

図1

(a)入力装置

文字・音声・画像などを電気信号に変換し、コンピュータにデータを送る。 マウス、キーボード、スキャナ、デジタルカメラ

(b) 中央処理装置(CPU)

データを処理したり、周辺装置を制御したりする。

(c) 記憶装置

・主記憶装置

CPUが利用するデータやプログラムを電気的に一時的に蓄える。

・補助記憶装置

主に磁気的、電気的にデータを長時間保存する。ハードディスク、フラッシュメモリなどがある。

(d) 出力装置

処理されたデータを表示したり印刷したりする。ディスプレイ、プリンタなどがある。

| 今使用しているパソコンの性能を調べてください。 簡単に調べる方法:「スタート」ボタン上で右クリックし、表示されるメニューの中から「システム」をクリックする。 詳しく調べる方法:「スタート」ボタン、「Windows管理ツール」、「システム情報」をクリックする。 |

6.1.2 ソフトウェア

ソフトウェアは、ハードウェアに何らかの処理を行わせるための命令の集合であり、基本ソフトウェア(OS)と応用ソフトウェア(アプリ)に大別される。(a) 基本ソフトウェア(Operating System

OS)

コンピュータの各種資源(入出力装置・記憶装置)を管理する。コンピュータを動作させるための必要最小限のソフトウェアである。Windows、Linux、MacOSなどがある。

(b) 応用ソフトウェア(Application

Software)

目的に応じて利用する。通常は特定のOS上で動くように作られている。ワープロソフト、表計算ソフト、データーベースソフトなどがある。

(c) 教育用ソフトウェア

・学習指導用

生徒が直接的に利用するものと教師が学習指導のために授業中に利用するものがある。

・学習計画用

教師の職務の専門性を高め、職務遂行の能率向上あるいは質的改善に役立つもので、教師が自らの教育活動に利用するためのもの。

・学校運営用

学校組織の運営のために利用され、教育情報を処理するために開発されたもの。

教育用ソフトは、Webページから検索することが可能である。

学習ソフトウェア情報研究センター

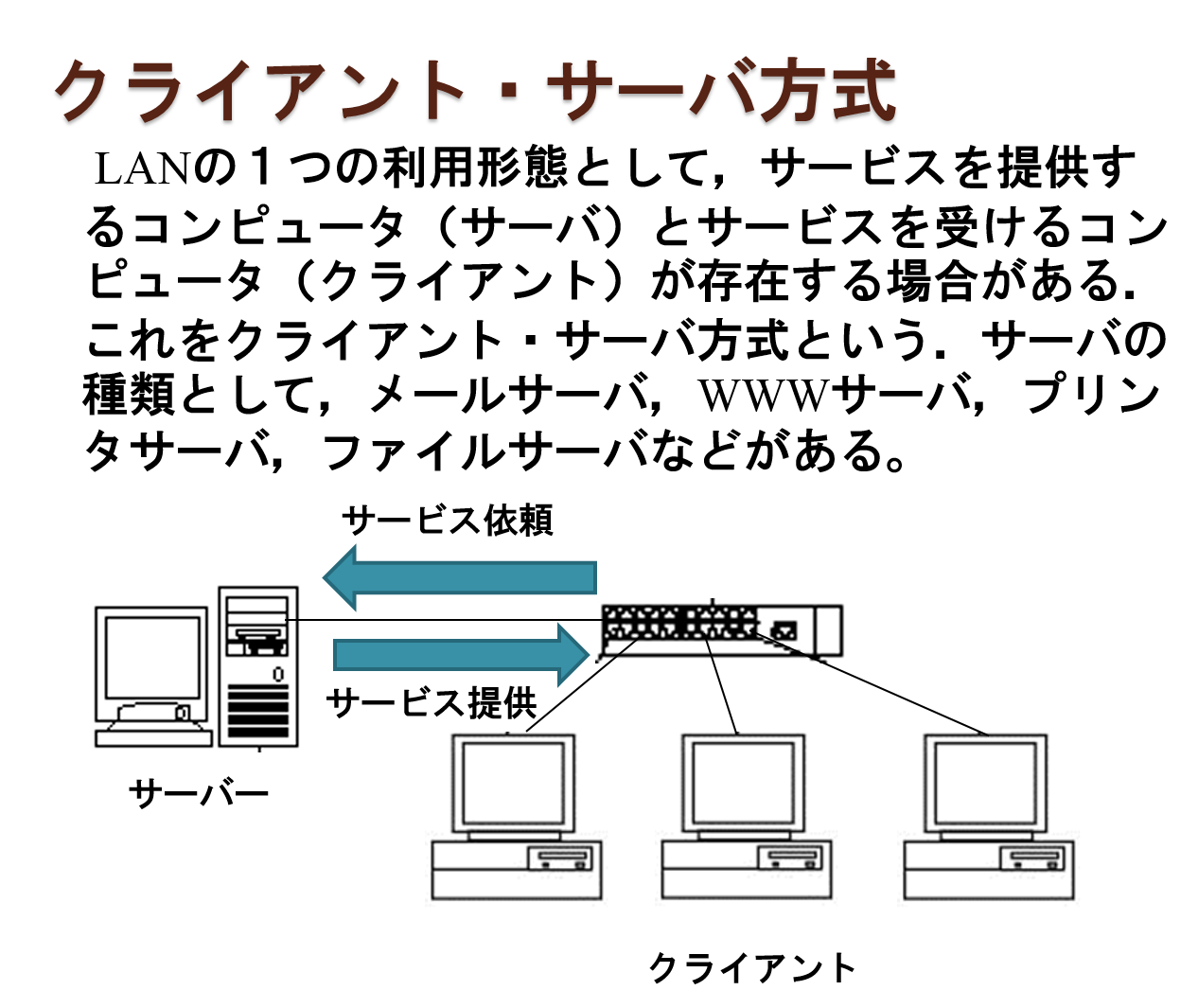

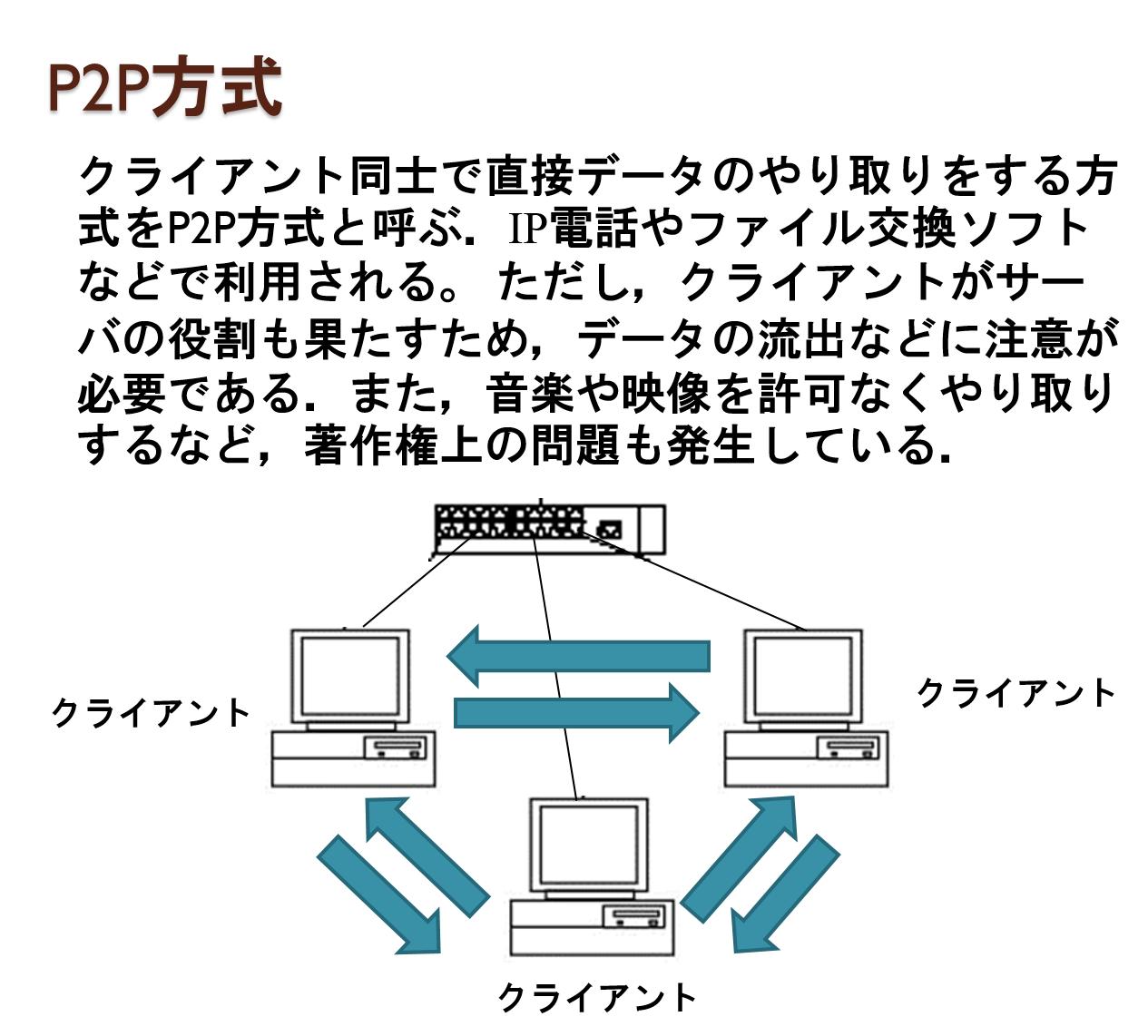

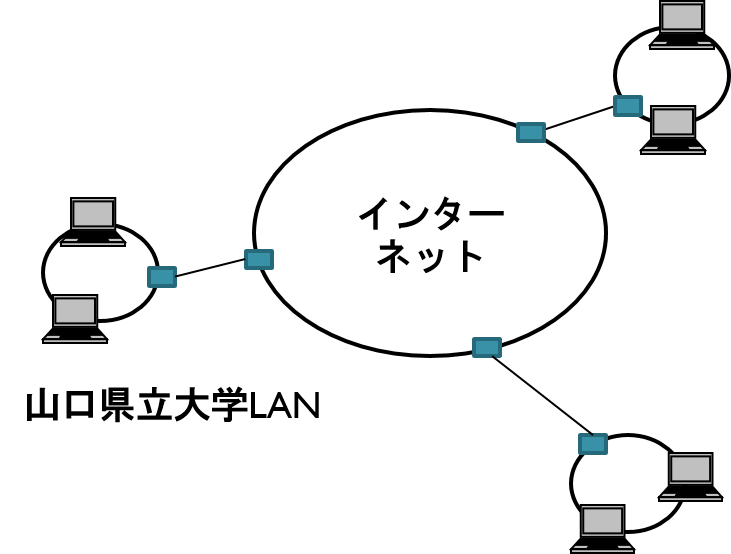

6.2 インターネットについて

インターネットとは各組織のネットワーク(Local Area

Network LAN)同士を結んだ世界最大のコンピュータネットワークのことである。通信プロトコルとしてTCP/IPが用いられ、電気的に表現したデジタル信号を通信回線を利用して送受信する。

6.2.1 パソコン

通信ネットワークに接続するためにはネットワークカード(NIC)を装着。現在ほとんどのコンピュータはこのNICが標準装備されている。6.2.2 コンピュータ同士の接続

(a) HUB(ハブ)集線装置(Concentrator)ともいう。HUBを中心にして各コンピュータを(スター状)に接続することによってネットワークを構築する。

(b) LAN(ラン)

企業や学校などで、各種のコンピュータやプリンタを通信回線で接続し、資源を共有できるようにしたネットワーク。通信路を構成するケーブルや機器の規格として、イーサーネット、ファーストイーサネット、ギガビットイーサネットがある。また、無線LANも普及している。

図2

図2

図3

図3

6.2.3 LAN同士の接続

図4

図4

(a) ルーター

送信するデータがどのネットワークを経由して目的地に到達するのか、その経路(ルート)を決める装置。閉じたLAN同士をルーターを介して相互に接続することにより、全世界的に広がったネットワーク網を構築できる。

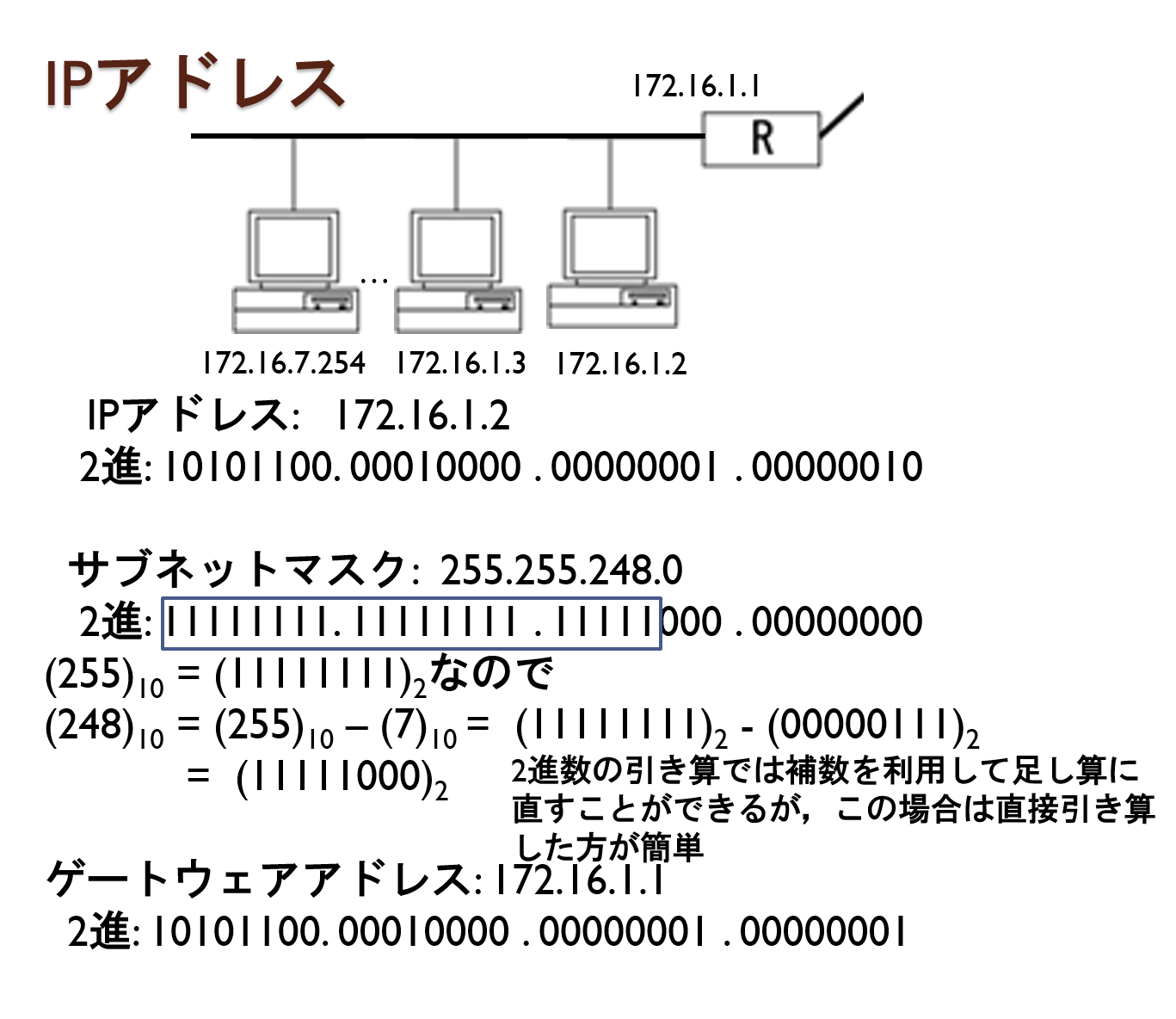

(b) IPアドレス

インターネット上で、コンピュータを識別するためのアドレス。32ビットの数で割り当てられている。実際表示する時は、ピリオドで4つの部分に分割された10進数で表す。

例、133.23.253.200

202を2進数に変換する.

202 = 101×2+0

101 = 50×2+1

50 = 25×2+0

25 = 12×2+1

12 = 6×2+0

6 = 3×2+0

3 = 1×2+1

1 = 0×2+1

商が0になり終了

202 = (101×2+0)×20

= (50×2+1)×21+0×20

= (25×2+0)×22+1×21+0×20

= (12×2+1)×23+0×22+1×21+0×20

= ( 6×2+0)×24+1×23+0×22+1×21+0×20

= ( 3×2+0)×25+0×24+1×23+0×22+1×21+0×20

= ( 1×2+1)×26+0×25+0×24+1×23+0×22+1×21+0×20

= ( 0×2+1)×27+1×26+0×25+0×24+1×23+0×22+1×21+0×20

= 1×27+1×26+0×25+0×24+1×23+0×22+1×21+0×20

= (11001010)2

図5

図5

図6

図6

IPアドレスは、インターネット上の住所のようなものであり、コンピュータを識別するための32ビットの番号である。この番号は、ネットワーク番号とホスト番号に分かれており、ネットワーク番号はLANを表し、ホスト番号はそのLAN内でコンピュータを識別するために利用される。ネットワーク番号とホスト番号の分け方により、クラスA・クラスB・クラスCなどに分類される。例えばクラスAでは24ビットのコンピュータに番号を割り当てることができる。すなわち、224

=

16777216個のコンピュータに番号を割り当てることができる(すべてが0とすべてが1の番号は除外されるので、実際は224 -2 =

16777214個である)。IPアドレスは、アパートの住所に例えられる。すなわち、アパートの住所がネットワーク番号で、そのアパート内の号室がホスト番号と考えることができる。アパートの所有者は、アパートの住所を変えることはできないが、どの部屋を何号室にするかを決めることはできる。

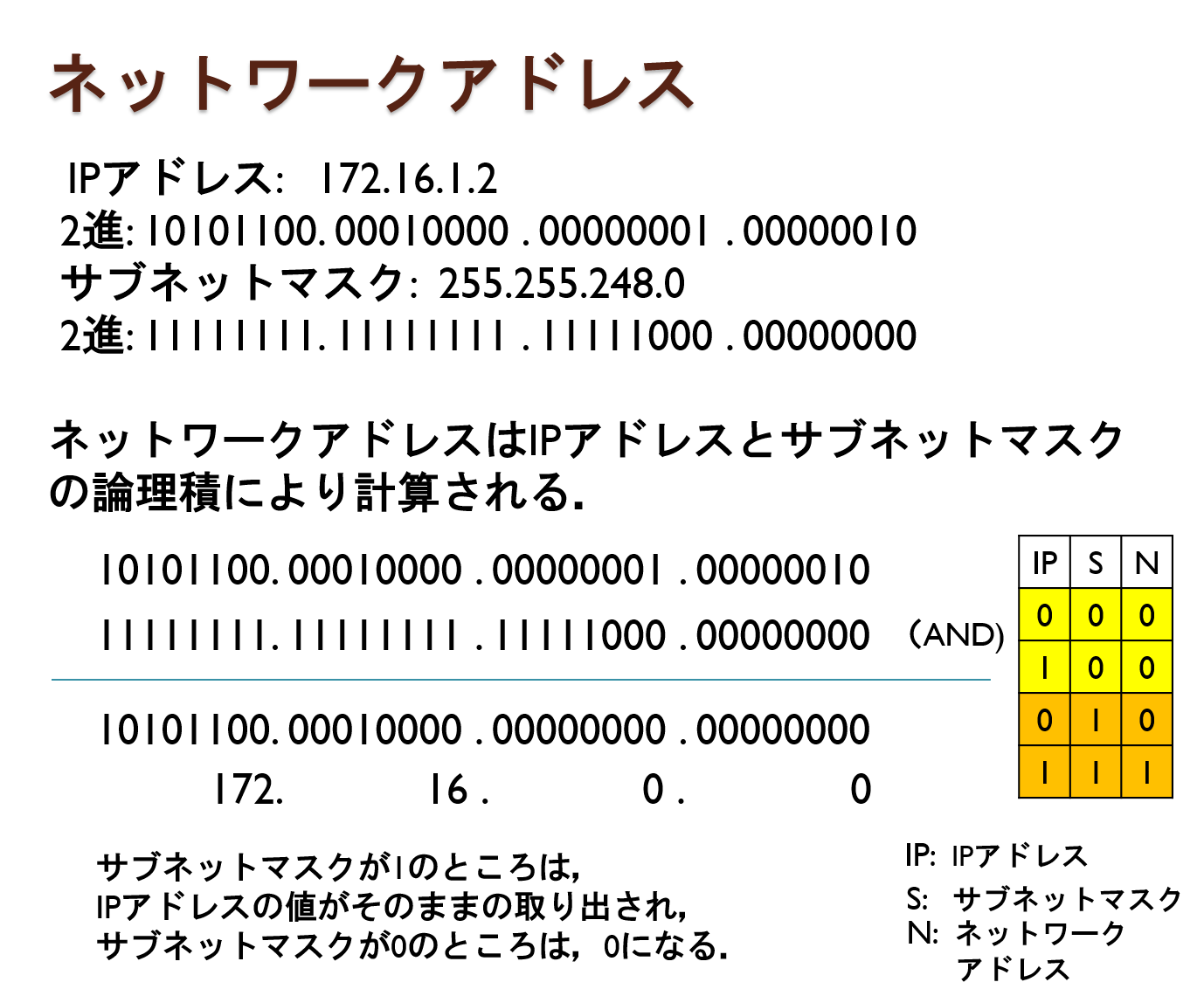

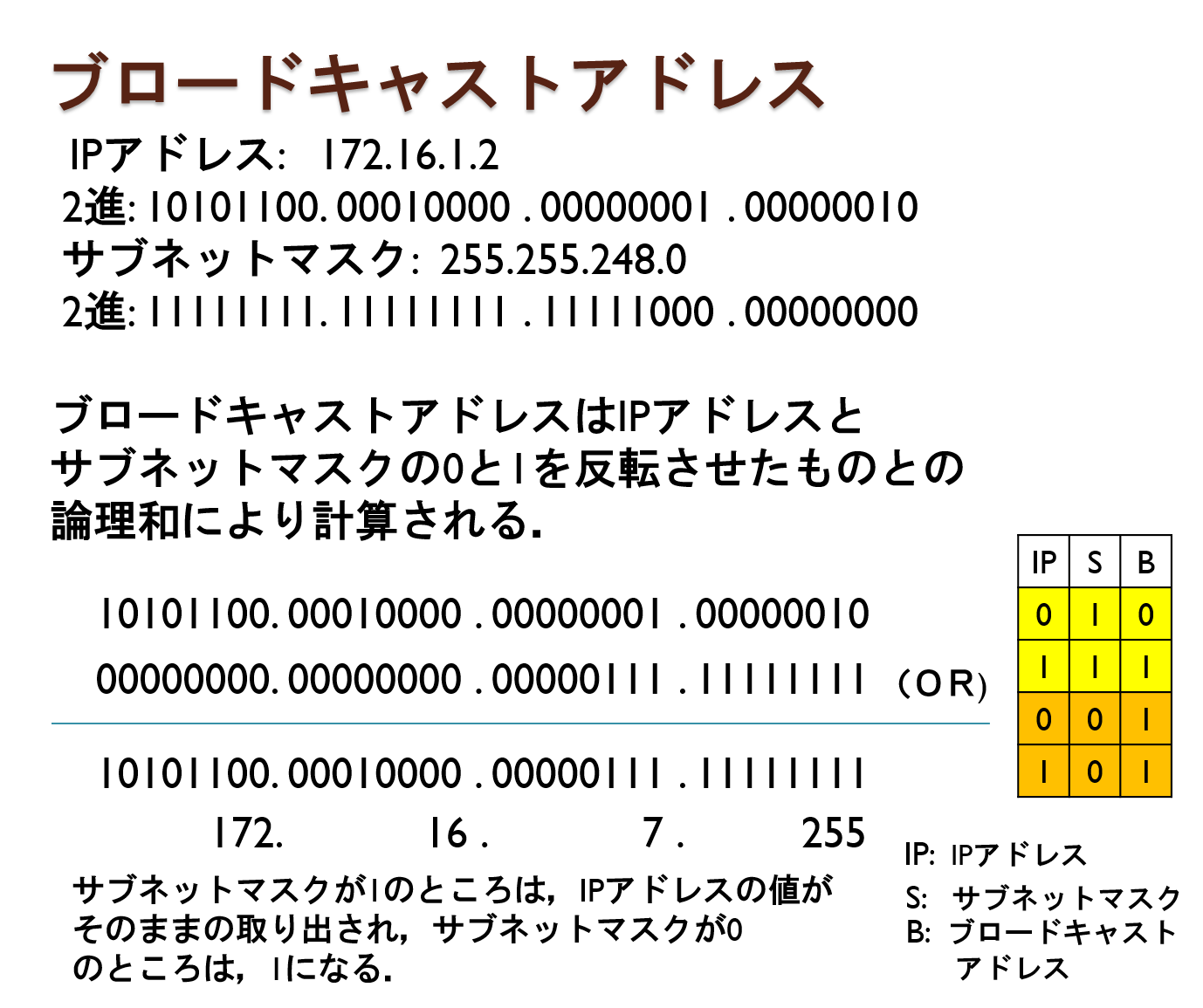

・サブネットマスク

IPアドレスのネットワーク番号を取り出すための数値。ネットワーク番号のビットに1、ホスト番号のビットに0を割り当てる。

・ゲートウェイアドレス

所属しているLANから外へ出るための出入り口のIPアドレス。

・ネットワークアドレス

ネットワークそのものを表すアドレス。ネットワーク番号は同じで、ホスト番号をすべて0にする。

・ブロードキャストアドレス

同じネットワーク番号をもつすべてのコンピュータに通信するために利用される番号。ネットワーク番号は同じで、ホスト番号をすべて1にする。

図7

図7

図8

図8

図9

図9

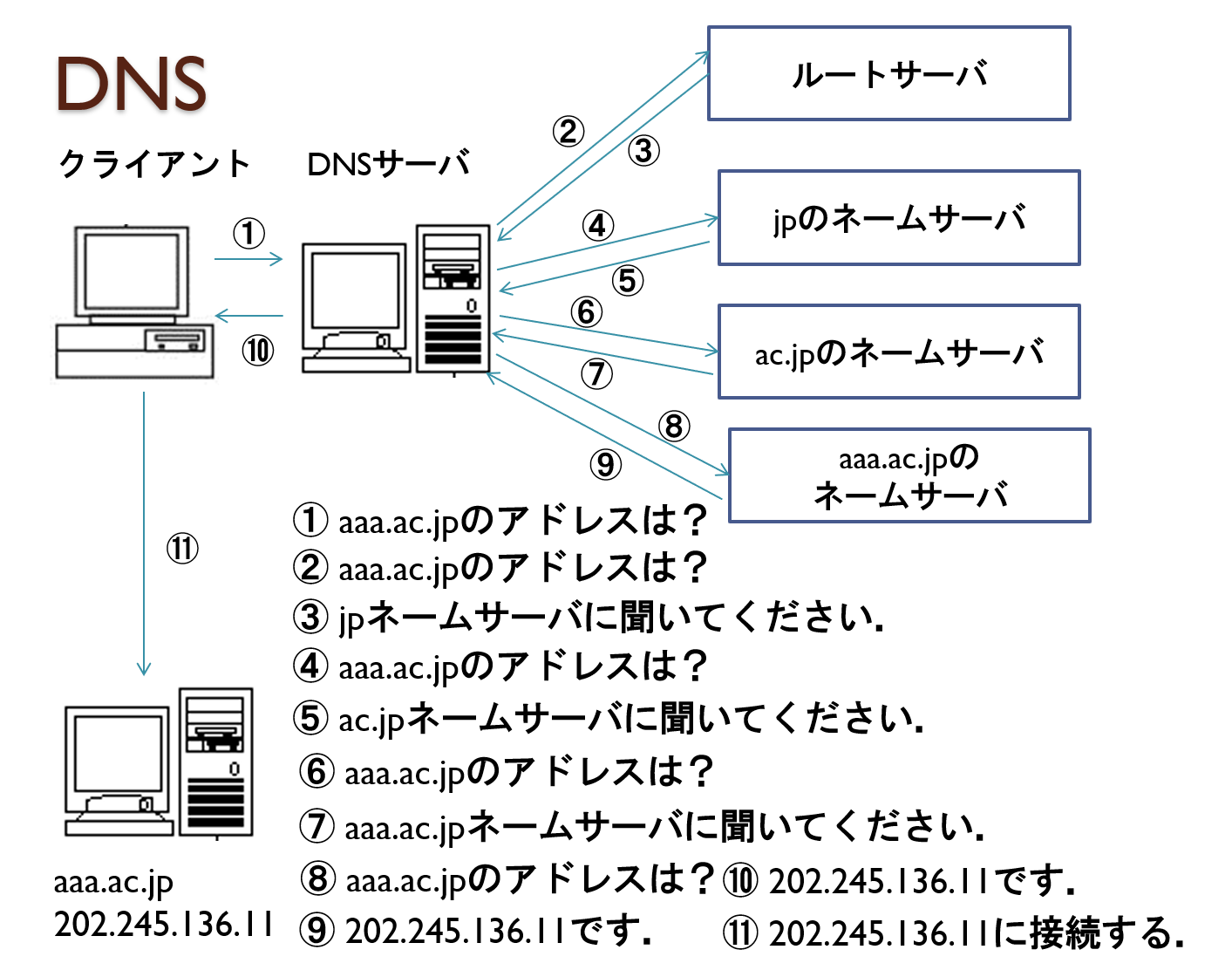

IPアドレスのように数字の羅列では人間にとってわかりにくいので、一般の住所のように属する国、組織などによって階層的につけた名前をドメイン名と呼ぶ。

ドメイン名 IPアドレス

www.yamaguchi-pu.ac.jp ⇔ 202.245.136.11

また、IPアドレスとドメイン名を変換するシステムをDNS(Domain Name System)と呼ぶ。ドメイン名では、階層を「.」によって表現する。そして、一番右にある項目をトップレベルドメインと呼ぶ。例えば、.com, .edu, .jpなど。また、ドメイン名は、トップレベルドメインが組織の属性であるgTLDと国名であるccTLDに大別される。

ccTLD(Country Code Top-Level Domain)

・国名:日本 jp、イギリス uk、カナダ ca など

・組織の属性:大学・学術機関 ac、政府機関 go、企業 co、ネットワークサービス ne など

・組織名:yamaguchi-pu 山口県立大学 など

・ホスト:WWW など

例、首相官邸 http://www.kantei.go.jp

「.jp」ドメインを管理しているのは、Japan Network Information center(JPNIC)と呼ばれる日本の組織である。

gTLD (Generic Top-Level Domain)

企業:com(誰でも取得可能)、大学:edu(米国教育省公認の認定機関から認可された 教育機関)、政府機関:gov(米国政府機関)

アメリカでは多くの組織がgLTDを採用しているため、ドメイン名で国名は省略されることが多い。

例、ホワイトハウス http://www.whitehouse.gov/

図10

図10

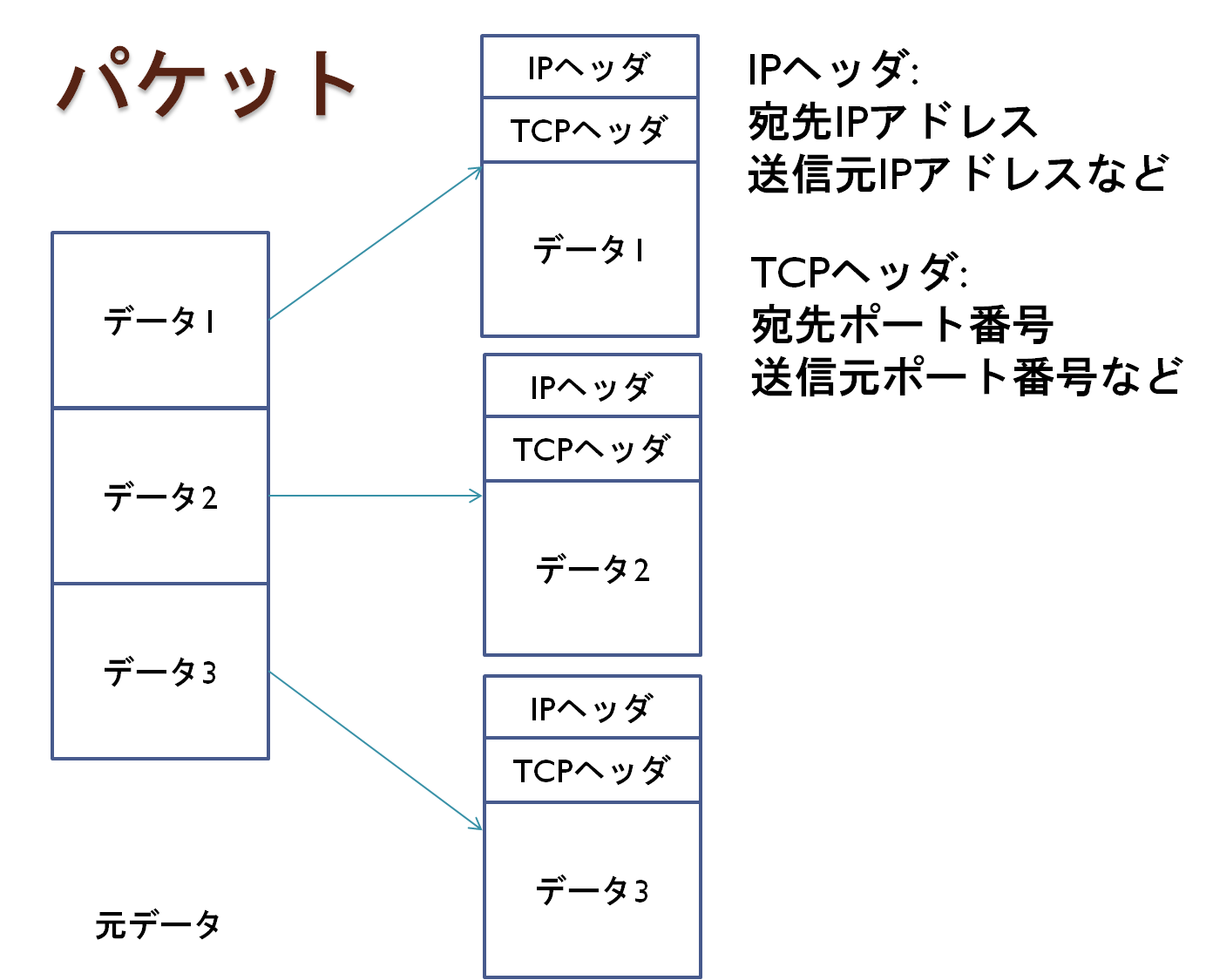

(d) TCP/IP

インターネットではデータはパケットと呼ばれる小さな単位に分割されて転送される。そのパケットをやり取りする際に決められた規約(プロトコル)の1つ。インターネットでは標準のプロトコルである。

図11

図11

6.2.4 インターネットへの接続

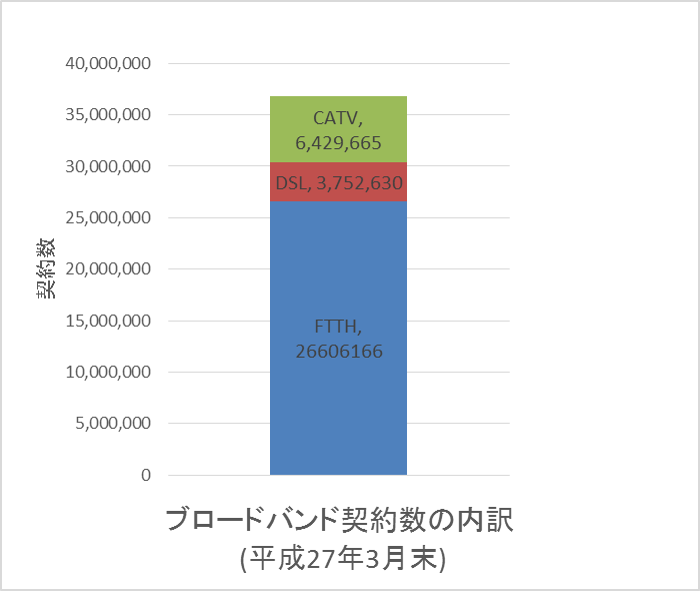

家庭などでは、インターネット接続業者(プロバイダ)を経由して、インターネットに接続する。プロバイダへの接続は、電話回線やISDNの回線によって接続するダイアルアップ接続は減少し、FTTH、CATV、ADSLなどのブロードバンド接続が主流となっている。(a) FTTH

現在のブロードバンド接続の主流である。光ファイバを用いた家庭向けの高速デジタル通信網。家庭まで直接光ファイバを引き込む。 YAHOO BB(b) CATV

CATV網とは、CATVセンターと各家庭を通信ケーブルを分岐させながら結んだネットワーク網のこと。最初は、地上波テレビの難視聴対策で作られた。 ケーブルには同軸ケーブルが用いられてきたが、現在は光ファイバ(FTTN: Fiber to The Node)も使われるようになってきた。CATV網は伝送帯域が大きいので、最近ではインターネット 接続などにも用いられている。 山口ケーブルテレビビジョン(c) ADSL

図12

図12

ADSLでは、既存の電話回線で音声通話に用いられている伝送帯域より高周波部分をインターネット接続に利用する。ADSLの非対称(Asymmetric)は、送信(上り:アップロード)と受信(下り:ダウンロード)の速度が異なることを意味する。FTTHやCATVのように新たに線を引く必要がない。

図13

図13

出典: 総務省情報通信統計データべース

6.2.5 インターネットにおける様々なサービス

(a) WWW

インターネット上の掲示版システム。主にHTML言語によって記述され、複数のページをリンクにより関連付けることができる。また、画像、音声などのマルチメディアを埋め込むことができ、非常に多くの情報を得ることができる。

(b) 電子メール

インターネットを通じて電子的にメッセージを送受信する。世界中の人と、瞬時に情報交換が可能になる。ファイルも添付することができる。

(c) メーリングリスト

多数の人に同時に同一の電子メールを配信するシステム。特定のテーマについて議論や情報交換が可能になる。

(d) SNS

インターネット上で社会的な交流をもつことができるサイト。

(e) クラウド

端末によらず、インターネット上でデータを保存したり、ソフトを起動できたりするサービスのこと。

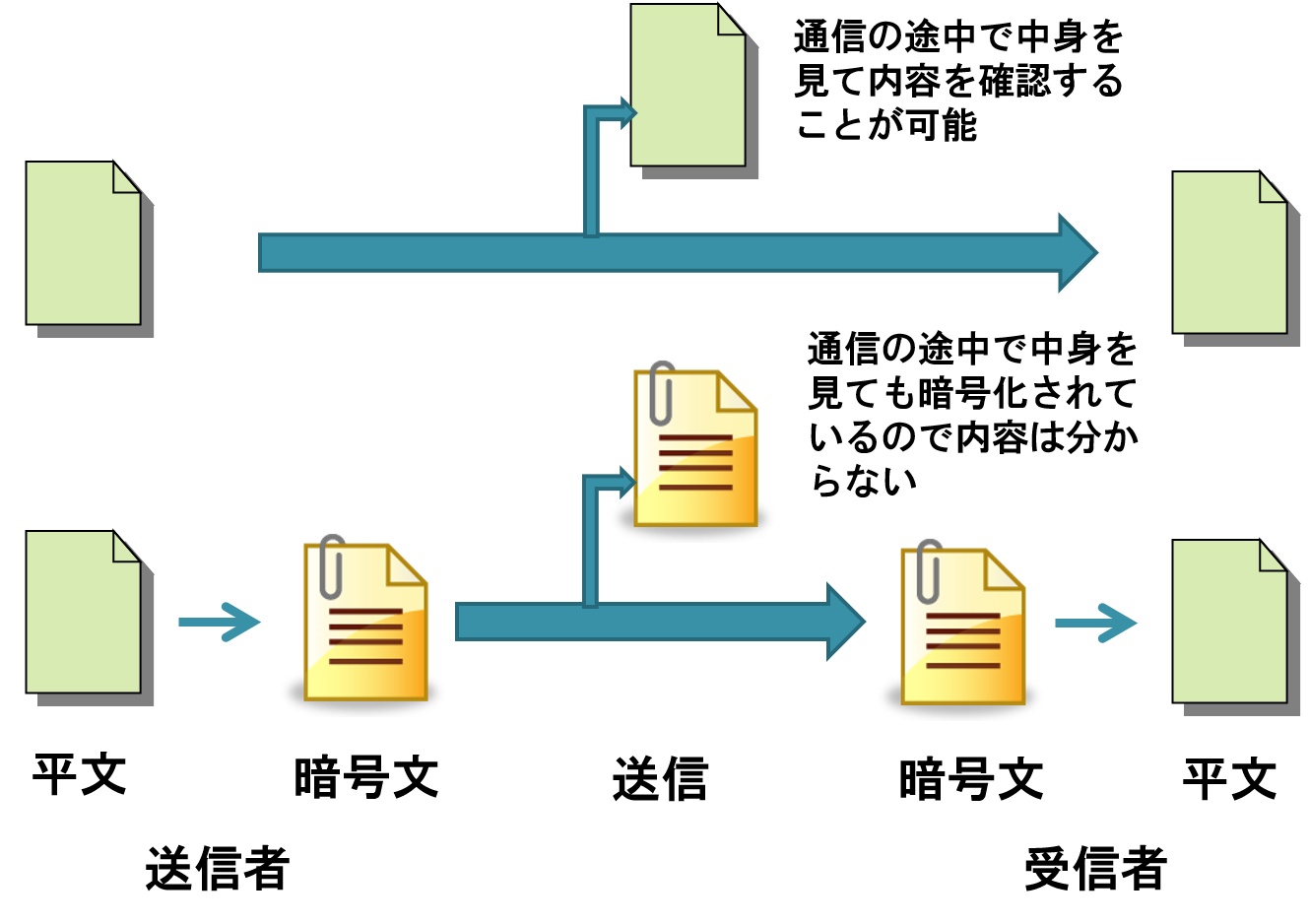

6.2.6 通信の暗号化

インターネットが発達してくるにつれ、情報セキュリティの重要性が増している。情報セキュリティを高める手段の一つに情報を暗号化するという方法がある。情報を暗号化すれば、たとえ、情報が盗まれたとしても、その中身を容易に解読することはできない。

図14

図14

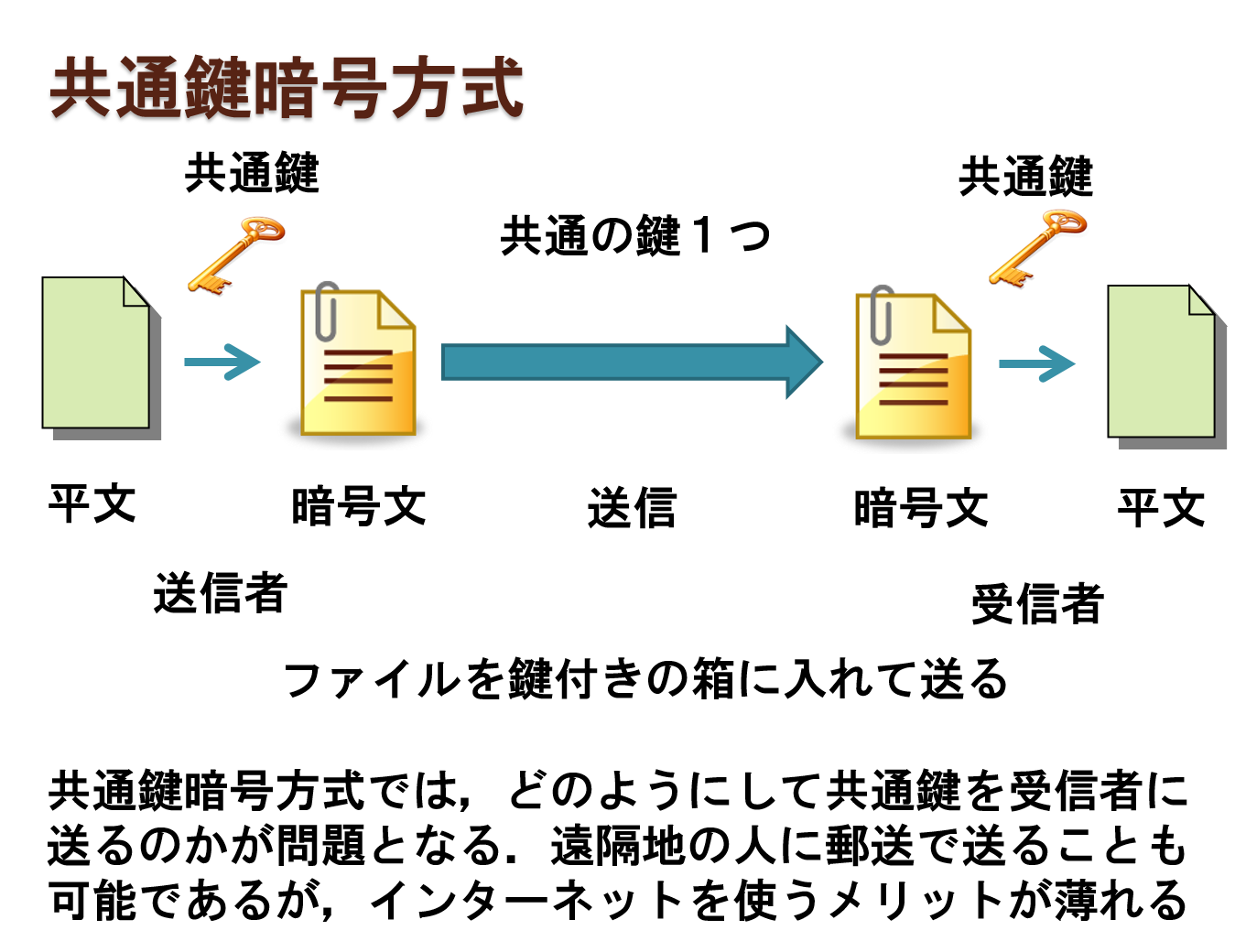

図15

図15

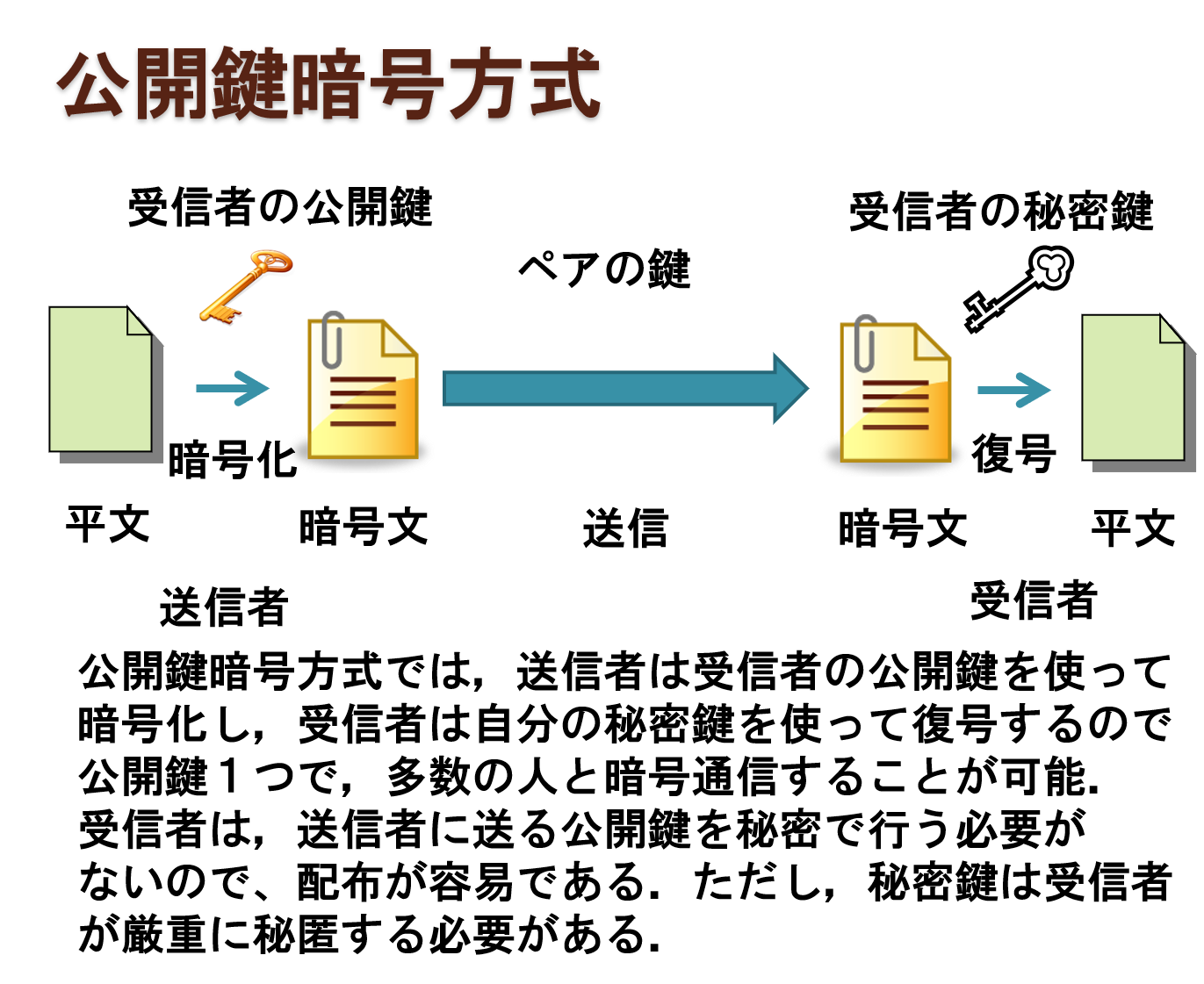

図16

図16

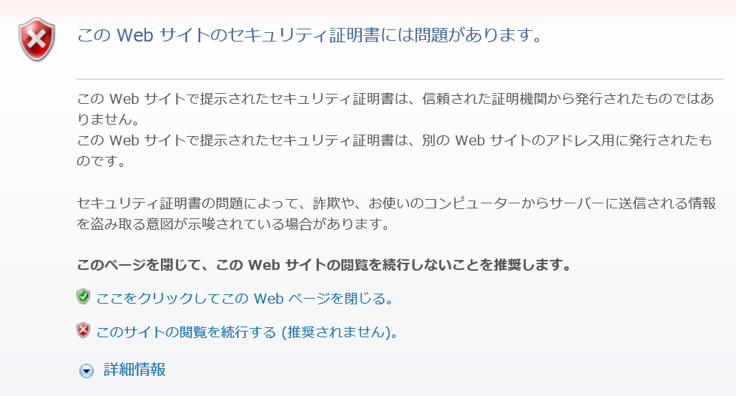

公開鍵暗号方式では、公開鍵の信頼性が重要。公開鍵の信頼性を証明する機関として、認証局 (Certification Authority)がある。認証局は、電子証明書を発行して、公開鍵の正当性を示す。電子証明書には、認証局の署名、公開鍵の所有者の情報、公開鍵などが含まれる。これらは、ブラウザを使って確認することができる。このような仕組みをPKI(Public Key Infrastructure)という。

図17

図17

個人情報などを送信しようとする場合

1.通信が暗号化されているか?httpではなくhttpsとなっているか

2.正しい電子証明書を使用しているか?

図18

図18

| (1)クラスCの場合、使用できる最大のIPアドレスの個数を計算する。 (2)今使用しているコンピュータのIPアドレスとサブネットマスクを調べる。(「スタート」ボタン上で右クリックし、表示されるメニューの中から「Windows PowerShell」をクリックする。表示された「Windows PowerShell」において「ipconfig」と入力する) (3)今使用しているコンピュータのIPアドレスの最後の8ビットの部分を2進数で表現してみる。 (4) サブネットマスクが255.255.254.0,IPアドレスが10101100.00010000.00000001.00000011とする. (a) このサブネットマスクを2進数表記する。 (b) ネットワークアドレスを計算する。また、それを10進数でも表記する。 (c) ブロードキャストアドレスを計算する。また、それを10進数でも表記する。 |