4.1 コンピュータの誕生と発展

1946年に世界初の電子式コンピュータENIACが誕生する。その後、トランジスタの発明などにより、コンピュータの小型化、高速化が進む。| 近代(工業化社会) | |

| コンピュータ | |

| 1946 |

電子式コンピュータ ENIACの誕生(第1世代 真空管) アメリカのペンシルバニア大学で真空管式の電子計算機が開発された。これが最初のコンピュータとされている。ENIACは大砲の命中率を高めるための弾道計算の自動化を目的として生まれた。 重量30トン、真空管約18,000本。 ENIAC |

| 1948 | トランジスタ ベル研究所で発明される。トランジスタは半導体から構成される。半導体にはn型(電子が流れる)とp型(正孔が流れる)の2種類があり、n-p-nまたは、p-n-pと3つ接合したものをトランジスタと呼ぶ。 トランジスタにはバイポーラ型とMOS型があり、コンピュータではスイッチング作用に適したMOS型がおもに用いられ、論理回路や記憶回路の素子として組み込まれている。また、n型とp型を各1個接合したものをダイオードと呼ぶ。 トランジスタ → 増幅作用、スイッチング作用 ダイオード → 整流作用 その後、IC(Integrated Circuit 集積回路: 1つのチップ上に、トランジスタ、ダイオード、抵抗、コンデンサなどの回路素子を組み込んで特定の働きをするように設計された電子回路のこと。)(1958) やLSI(Large Scale Integration 高規模集積回路: 素子の数が1000個以上になったもの。10万個以上になったものはVLSIと呼ばれる。)(1968)の開発により、コンピュータの高性能化、小型化、軽量化が進む。 ムーアの法則: 集積回路上のトランジスタの数は1.5年で倍増する. |

| 1951 | 世界初の商用コンピュータ UNIVAC I(真空管) |

| 1958 | 初のトランジスタコンピュータ USSC (Univac solid state

computer) (第2世代 トランジスタ) |

| 1964 | IBM-360 (第3世代 IC) |

| 1970 | IBM-370 (第4世代 LSI) |

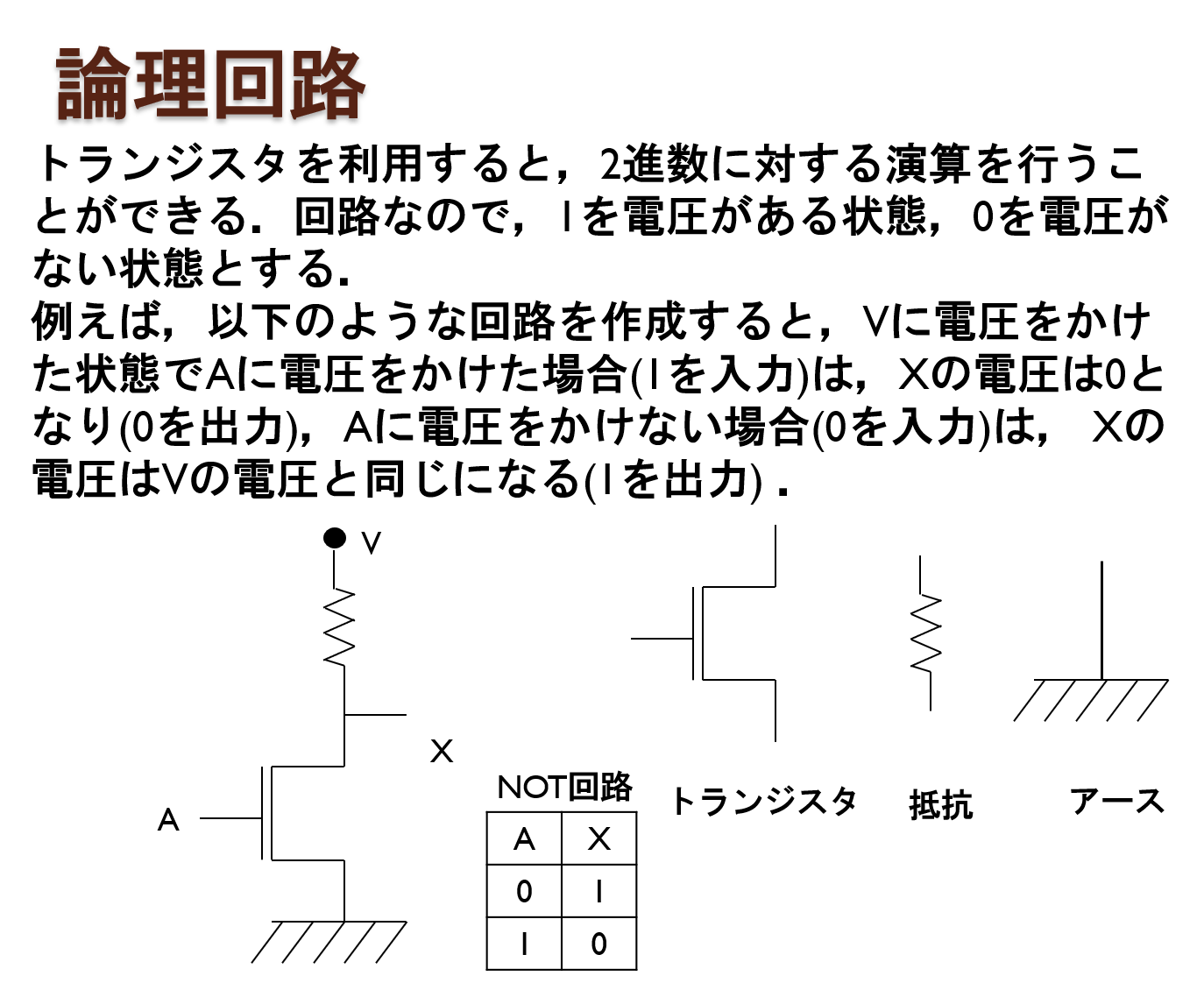

(補足)トランジスタ、論理回路

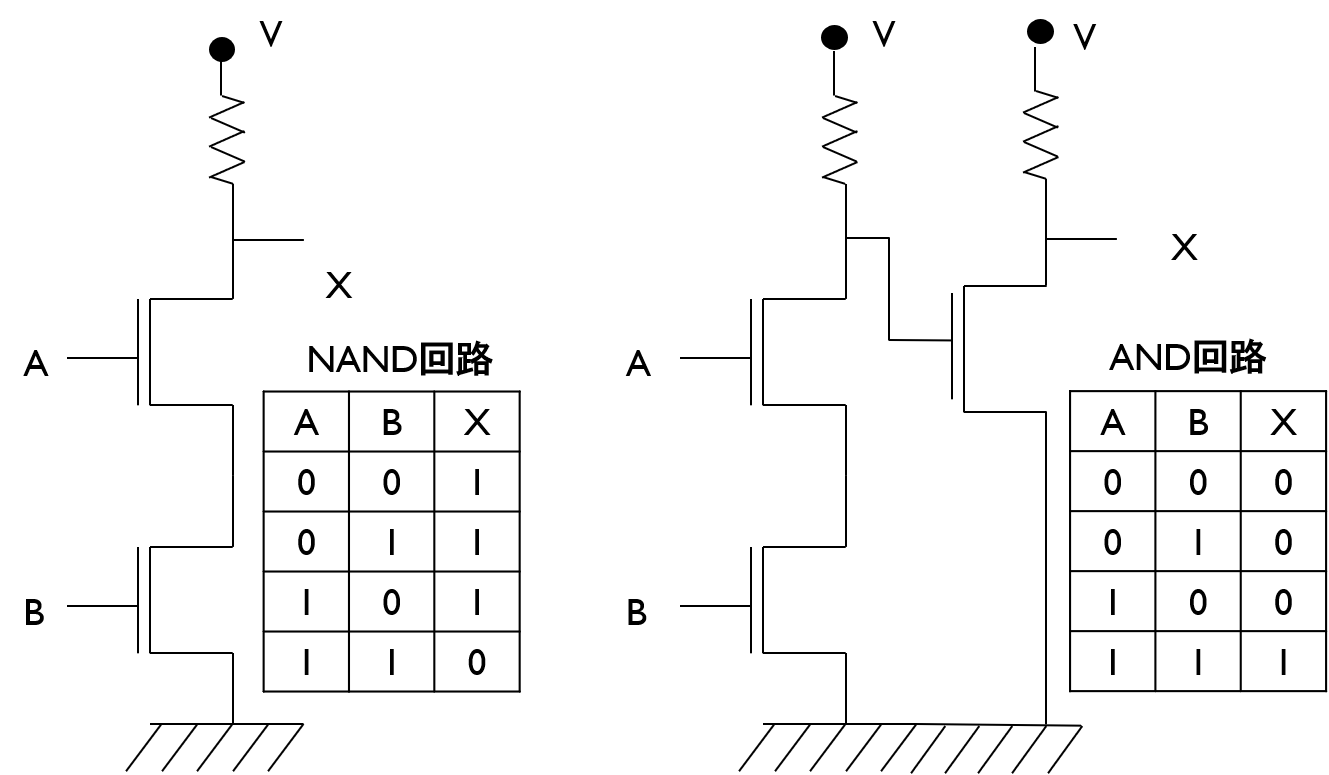

NOT回路と同様に、NAND回路、AND回路等も作成できる。

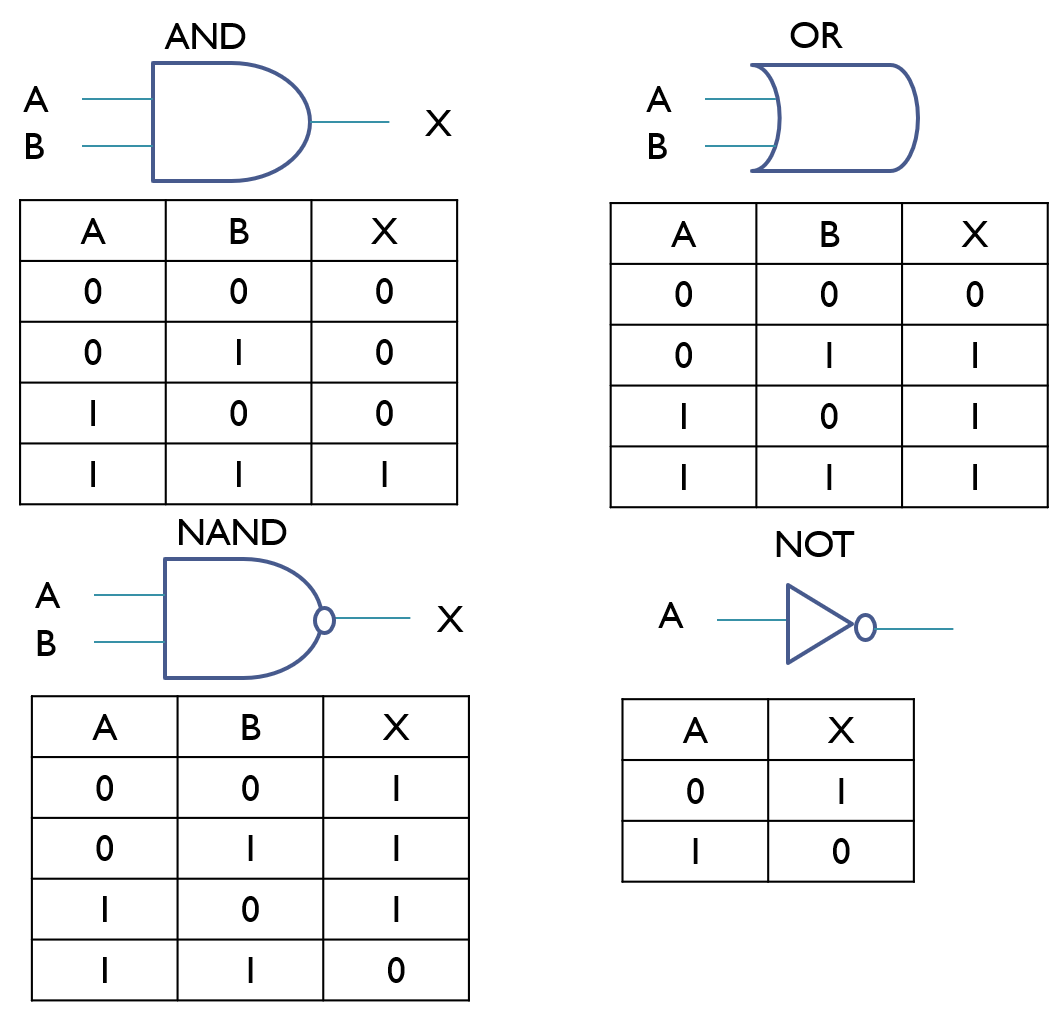

基本的な論理回路の真理値表をまとめる。

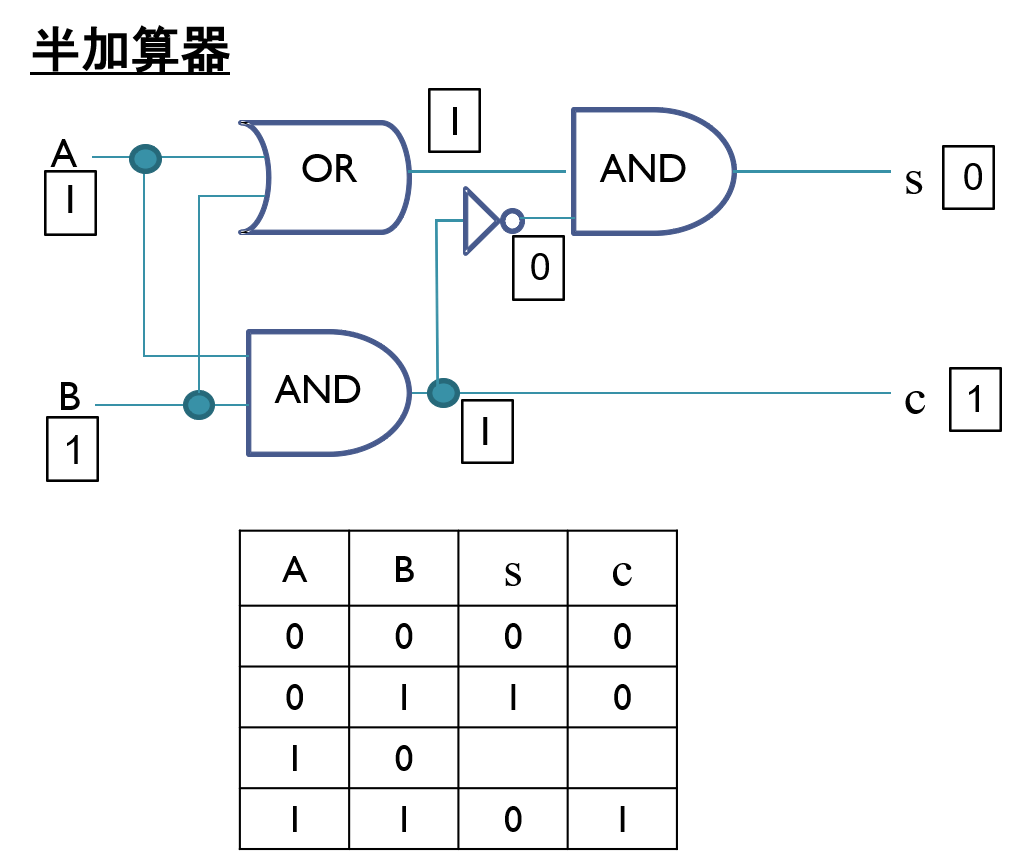

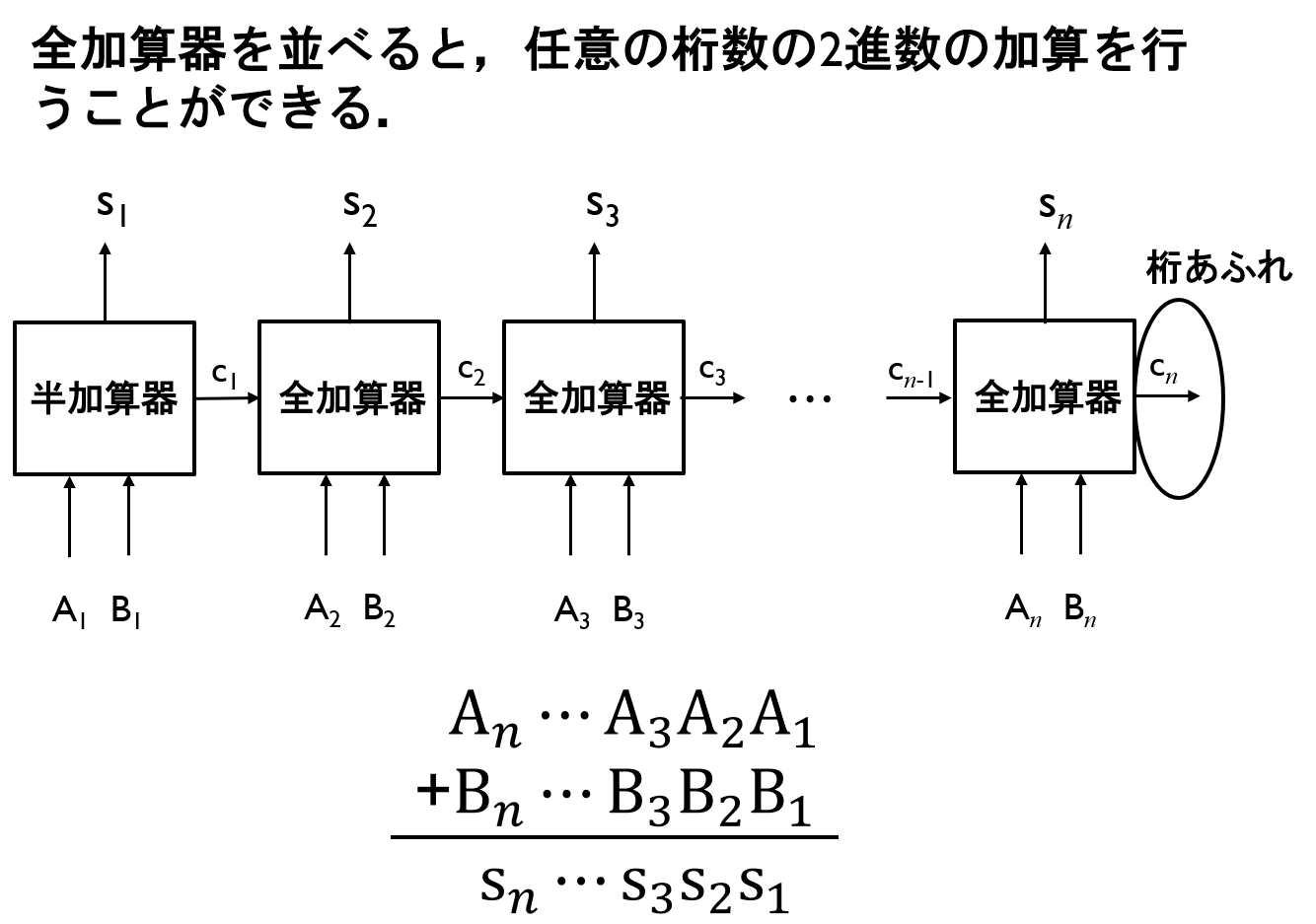

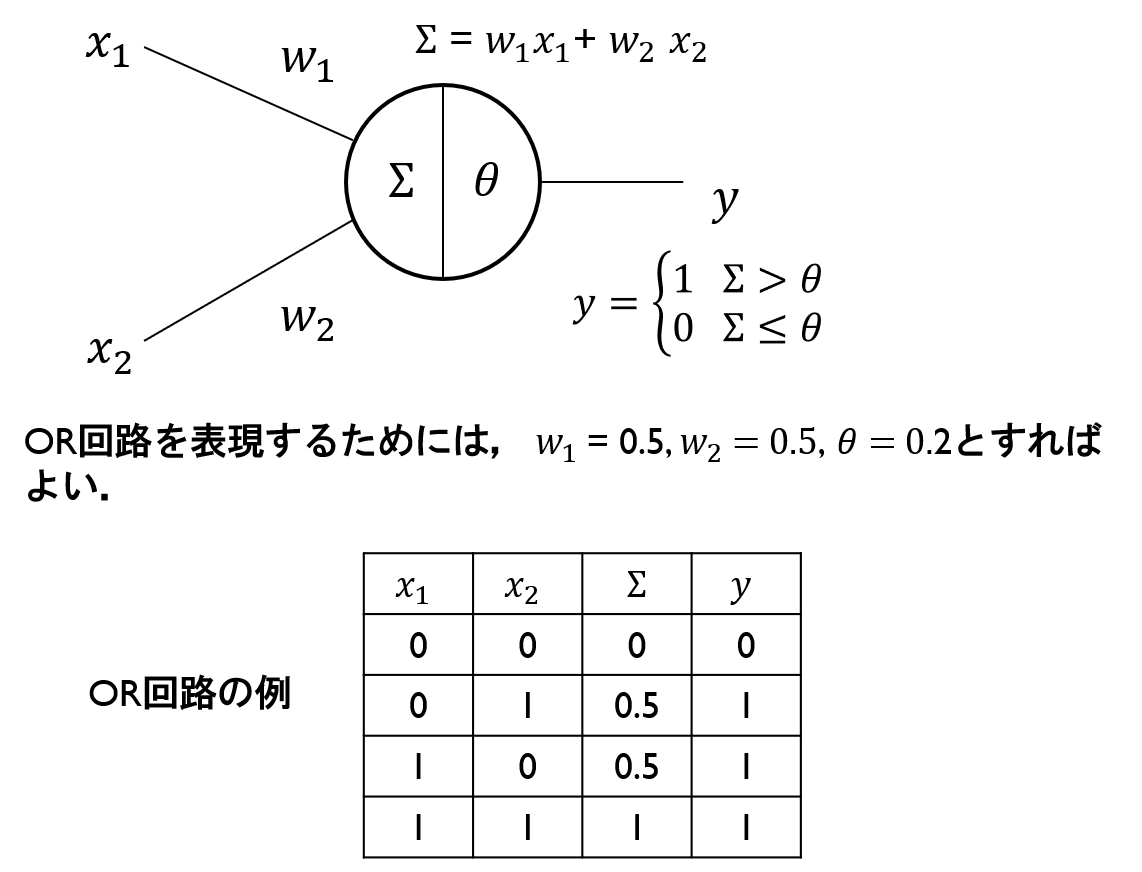

これらの基本的な論理回路を組み合わせて、2進数の演算を行うことができる。 例えば、下からの桁上がりを考慮しない1桁(1ビット)の加算は、以下のような回路(半加算器)で実現できる。A, B(2進数の入力)。s(加算結果, Sum)、c(桁上がり, Carry)。

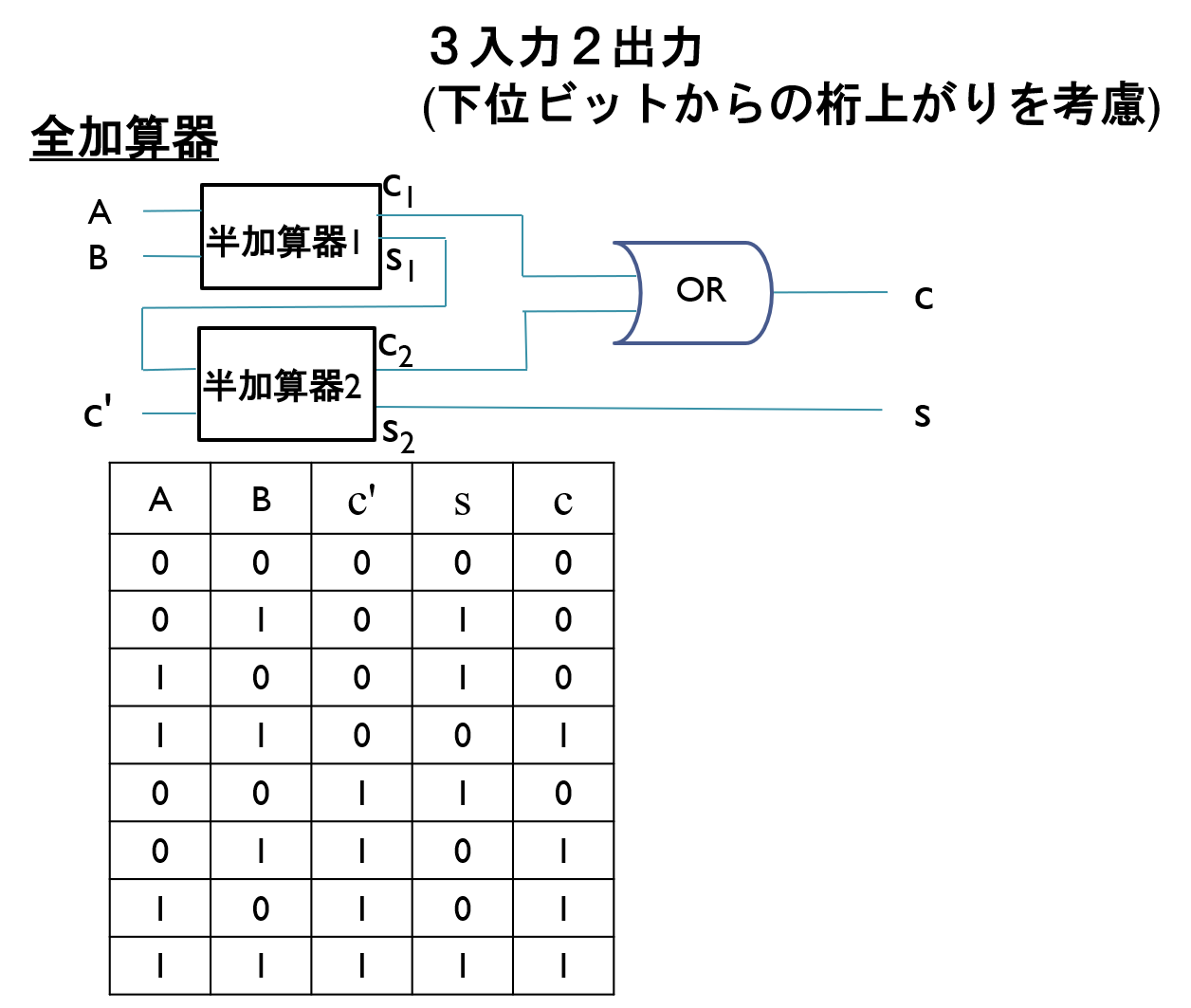

桁上がりを考慮した回路(全加算器)も、半加算器を組み合わせることで作成できる。

4.2 パーソナルコンピュータの出現

1971年にインテルによりマイクロプロセッサが発明される。1974年にマイクロプロセッサがAltairに搭載され、これが世界初のパーソナルコンピュータ(パソコン)となる。1977年にApple IIが登場し、パソコンが普及し始める。1995年に基本ソフト(OS)であるWindows95の発売でパソコンの操作が簡単になり、パソコンは身近な存在になる。現在、パソコンは、ワープロ、表計算、マルチメディア処理、インターネットに接続するための通信機器などとして幅広く利用されている。| 現代(情報化社会) | |

| パーソナルコンピュータ | |

| 1971 | マイクロプロセッサ 1つのチップ上に、コンピュータのCPU(中央処理装置)の機能を実現したもの。 |

| 1974 | Altair(アルテア) 世界初のパソコン http://oldcomputers.net/ |

| 1977 | Apple II 1979に発売された表計算ソフトVISICALCとセットで普及。 |

| 1981 | IBM-PC |

| 1984 | IBM-PC/AT その後、この互換機が世界のパソコンの多くを占めるようになる。 |

| 1995 | Windows95 |

課題.3

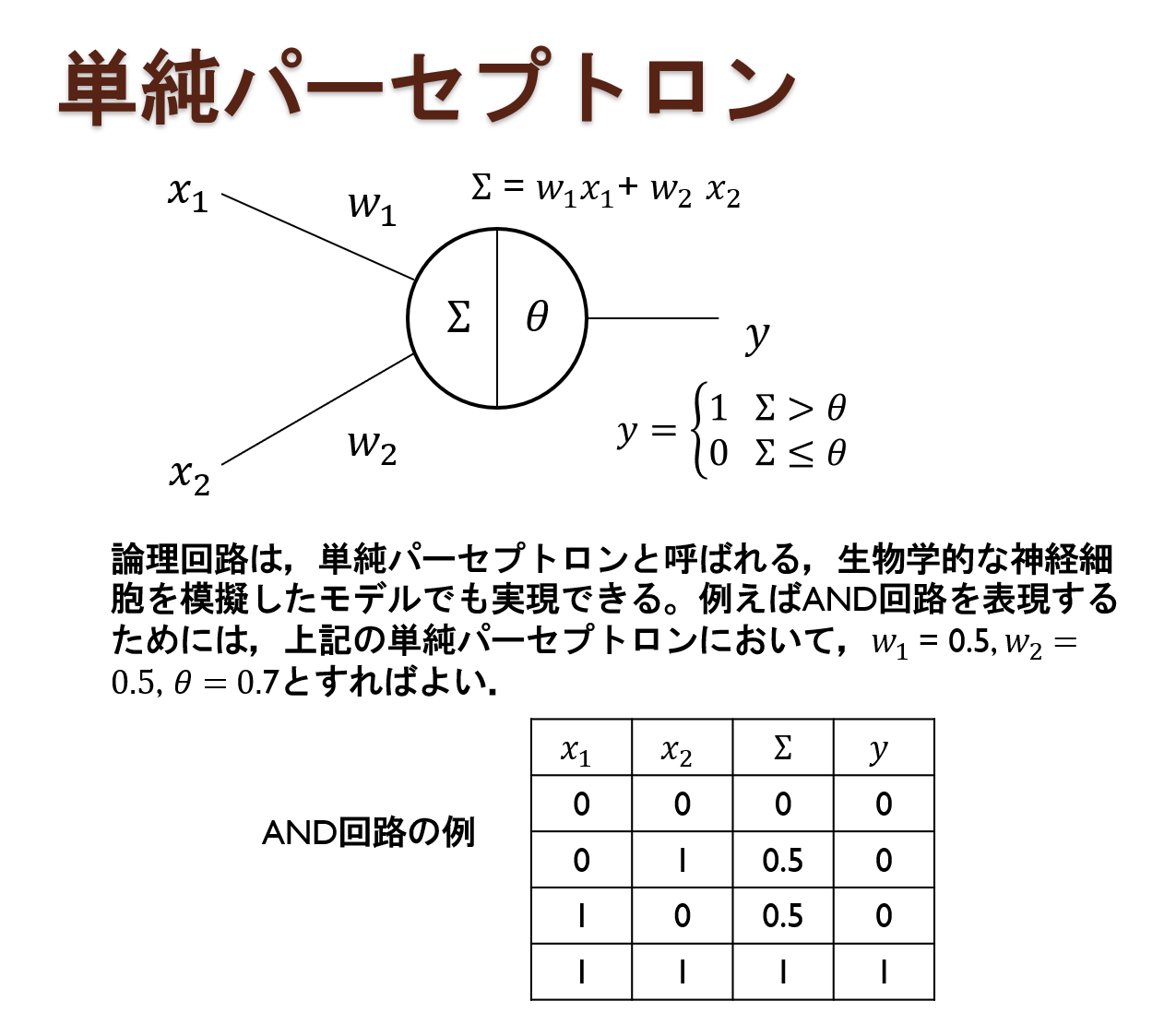

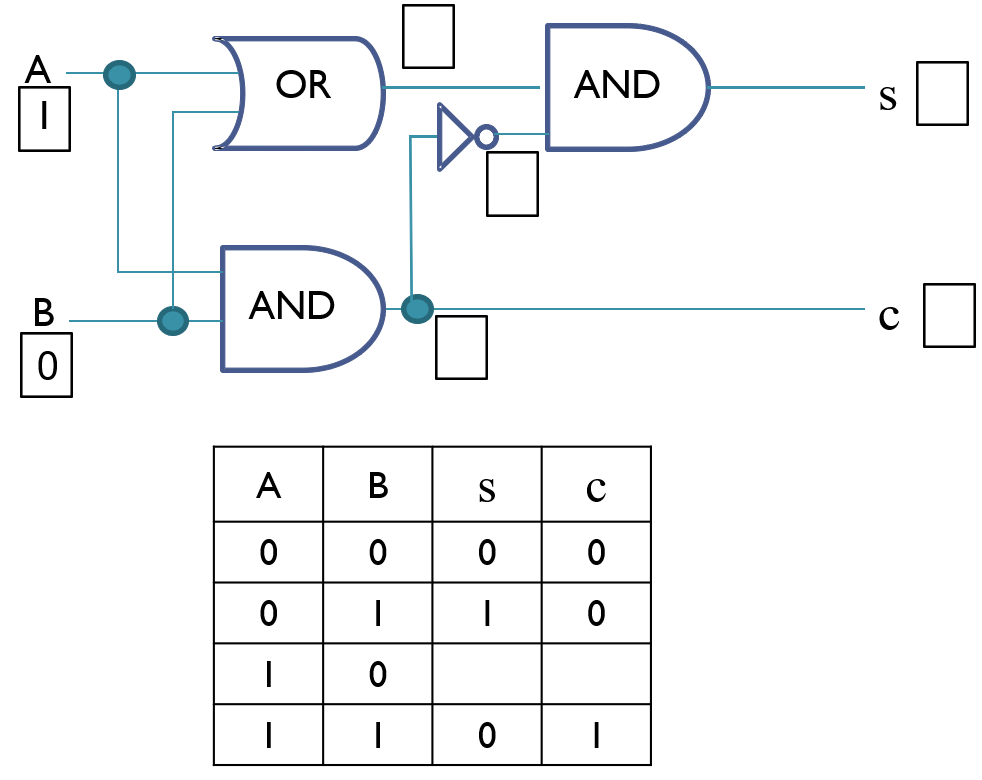

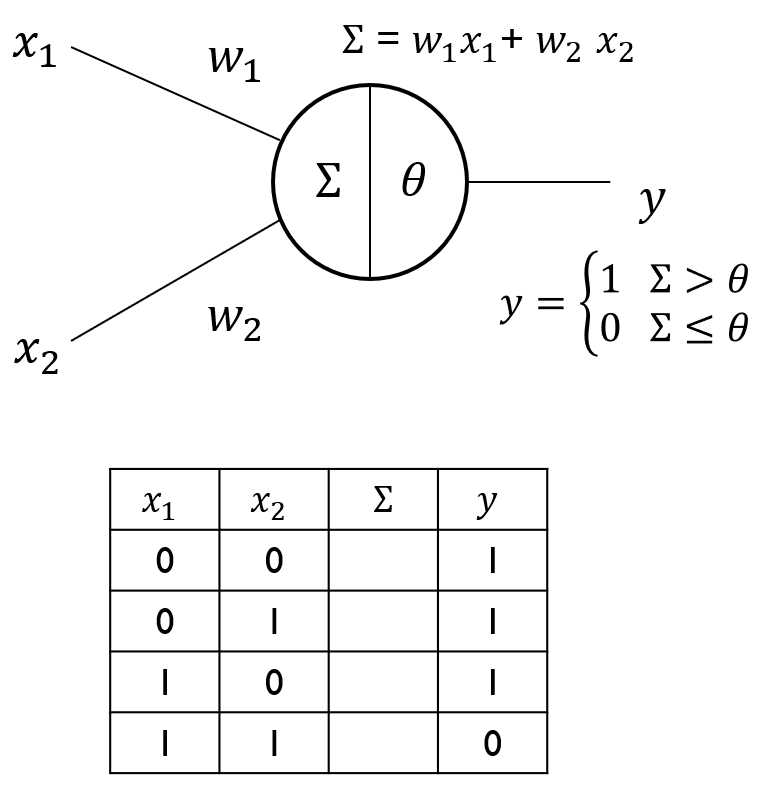

(1)図の□に1または0を記入し、以下の真理値表を完成させる。 (2)単純パーセプトロンにおいて,NAND回路を実現するためのw1, w2, θ の例を挙げること。また,その例の場合におけるΣについて,表の空欄を埋める。

|