3.1 近代以前

大昔、人間は音や身振りなどで情報を伝えてきた。これは、現在生きている動物の行動から推測できる。 これらの情報は一瞬で消え去るものであるが、数万年前に人間は、洞窟に絵画を描いて情報を記録することを覚えた。 この絵画がやがて文字に発展していく。文字の発明によって、詳細な情報を記録することが可能になった。 また、文字を記録する媒体である紙の発明によって、手軽に安価に情報を蓄積できるようなった。 さらに、グーテンベルグの活版印刷の発明により、大量の文書を作成することが可能になった。

- 音・身振り・火・のろし

- 絵画・文字

- パピルス・羊皮紙・紙

- 活版印刷

| 近代以前 | |

| ・音・身振り・火・のろし

・絵画(アルタミラやラスコーの洞窟画) 文字(楔形文字、ヒエログリフなど)による伝達 |

|

| BC2500頃 | パピルス(papyrus) 大英博物館 |

| 105頃 | 紙(蔡倫) |

|

1450頃 |

活版印刷(グーテンベルグ) 聖書の印刷 |

| 1609 | ドイツで週刊新聞「レラツィオン」が発刊 |

3.2 近代(工業化社会)

18世紀後半のイギリスの産業革命から急速に多くの情報メディアが作りだされた。電気通信技術の発達によって、情報を瞬時に伝達することが可能になった。

- 電信・電話

- 映画

- ラジオ

- テレビ

- コンピュータ

| 近代(工業化社会) | |

| 写真機 | |

| 1837 | ダゲレオタイプ方式(ダゲール) 1837年にダゲールにより発明された、最初の実用的 な写真法。銀板上に像を記録。 |

| 電信・電話 | |

| 1844 | 有線電信(モールス) 図1 図11820年にアンペールが電流により生成される磁場の法則を発見し、1831年にファラデーにより磁場の変化により電流が生成される電磁誘導の法則が作られた。モールスがこの現象を応用した通信機を作り、さらに、文字を効率よく送信するためにモールス符号を開発した。 |

| 1876 | 電話機(ベル) 図2 図2モールス符号を使った有線電信では、情報を伝えるためには特別な訓練が必要である。電話機は、音声そのものを電気的に伝えることを可能にした。また、電話交換機によって、多数の電話機の中から通話したいものを瞬時に選ぶことが可能になった。 |

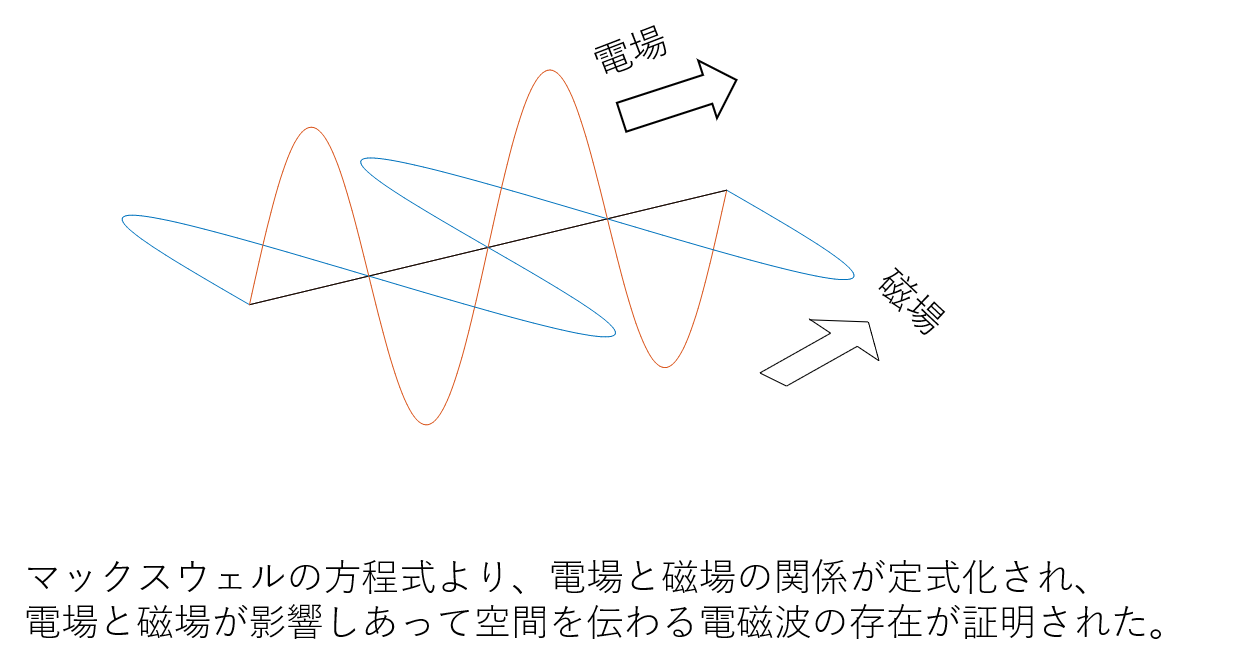

| 1895 | 無線電信(マルコーニ) ファラデーらにより発見された電場と磁場の関係を1864年にマクスウェルが方程式にまとめた。その方程式によって理論的に予言された電磁波の存在を、1888年にヘルツが実験的に実証した。さらに、マルコーニがその電磁波を通信に応用した。  図3 図3 |

| 映画 | |

| 1889 | キネトスコープ(エジソン) 箱の中をのぞいて見る方式。 |

| 1895 | シネマトグラフ(リュミエール兄弟) キネトスコープに影響され独自の装置を開発。劇場で多数の観客に公開。 |

| ラジオ | |

| 1920 | ラジオ放送開始(アメリカ) 真空管の発達により微弱な信号を増幅できるようになり、電気通信技術が発達した。ラジオは受信機さえあれば誰でも聞くことができるので、テレビの出現まで放送系メディアの主役であった。 |

| 1925 | 日本でラジオ放送開始 |

| テレビ | |

| 1935 | BBCがテレビ放送開始(イギリス) 1925年にベアードがテレビの最初の実験を行った。1933年にツヴォルキンが初の実用化 された撮像管であるアイコノスコープを発明。今日では放送系メディアの代表的な存在である。 |

| 1953 | 日本でテレビ放送開始 NHK |

| 1979 | 家庭用ビデオ ベータ方式とVHS方式の2つの規格がでるが、VHS方式が普及し世界標準となる。 |

| 2011 | アナログ放送からデジタル放送へ完全移行 |

3.3 現代(情報化社会)

アメリカを中心に情報化社会がはじまる。コンピュータ通信ネットワークをインフラストラクチャー(基盤設備)とした社会。

- パーソナルコンピュータ

- インターネット