2.1 情報メディアの普及

現在は、高度情報化社会と言われている。2001年に施行された「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)」によると、高度情報通信ネットワーク社会とは「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」と定義されている。

我々の日常生活においても、現在が高度情報化社会であることがすぐに実感できる。色々な情報メディアが日々利用されており、社会に深く浸透している。これらの情報メディアの普及・発達が情報化社会を支えている。よく使われている情報メディアを幾つか挙げてみる。

2.1.1 テレビ

世界中の情報を、映像と音声によって入手できる。(日本でテレビ放送が開始されたのは1953年のこと。)

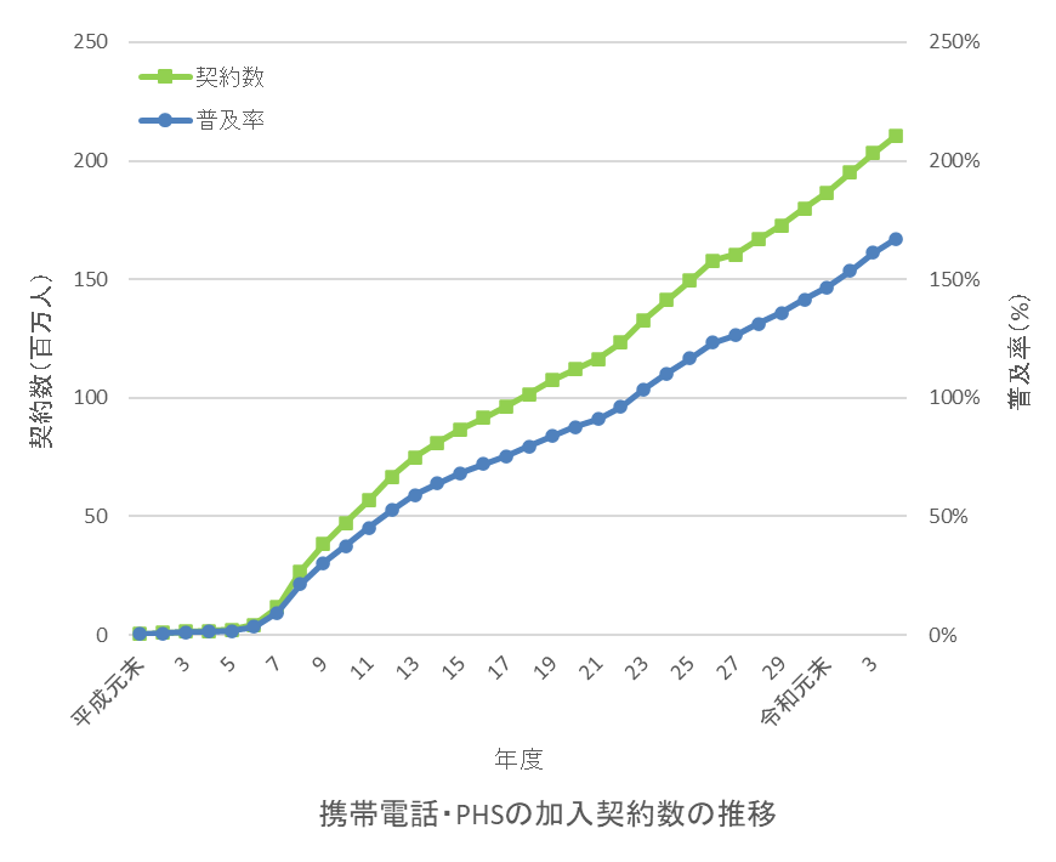

2.1.2 携帯電話 PHS

コミュニケーションツールとして、欠かせなくなっている。(普及し始めたのは1995年(平成7年)頃から。1999年(平成11年)には5,000万台、2006年(平成18年)には1億台を超えた。)

図1

図1

2.1.3 パソコン

専用計算機としての用途以外に、映像と音声の編集ツールや多機能通信機器として利用されている。(1996年にインターネットブームが起き、それに合わせてパソコンも普及する。)

2.2 社会生活における情報化

高度情報化は、社会生活を大きく変えようとしている。現在は、高度情報化社会の進展とともに教育、医療、経済などの分野で、様々な試みがなされている。

2.2.1 教育

(a) 遠隔講義

他の大学の授業を、その大学に行かずに情報ネットワークを利用して受けられるようになる。

(b) Open Course Ware(OCW)

また、講義のシラバスや講義ノートなどの講義資料の一部をインターネット上に無料で公開している大学もある。

マサチューセッツ工科大学(MIT) OpenCourseWare

(c) Massive Open Online Courses(MOOC)

インターネットを利用した大規模な講義のことで、世界中の多くの人が受講でき所定の条件を満たした受講生は修了証が取得できる。日本版のMOOCであるJMOOCもでも幾つかの大学で開講されている。

JMOOC

反転授業: 反転授業では学生が授業前にビデオ教材やeラーニングなどを用いて予習を行う。そして、実際の対面授業では従来の講義形式ではなく、その学習内容を基に問題演習やディスカッションなどを通じて、より応用的な内容に取り組む。MOOCを予習教材に使う事例などもある。

(d) 電子図書館・電子博物館

世界中の図書館や博物館の本の内容や展示物を見ることができる。

- 電子図書館 奈良先端科 学技術大学院大学付属図書館 国立公文書館

- 電子美術館・博物館 メトロポリタン美術館 スミソニアン博物館

2.2.2 医療・福祉

(a) 遠隔医療

遠隔地の人が、最新の医療を受けられる「遠隔医療」が可能になってきている。近くの診療所でCT画像やレントゲン画像を撮影し、そのデータをインターネットを使って総合病院に送ると、そこにいる専門医が画像の診断をしてくれる。また、在宅したまま医療が受けられる「在宅医療」も広がりつつある。例えば、在宅したまま携帯型の心電計を使って心電図をとり、その心電図をインターネットを使って病院に送って診断してもらうことができる。

(b) 電子カルテ(EMR:Electronic Medical Record)

従来の紙に記載されたカルテに代わり、電子的に保存されたカルテのこと。さらにEMRからEHR(Electronic Health Record)へと発展することが期待されている。EHRは、個人の生涯の健康情報を電子的に記録したもので、複数の医療機関で相互に参照可能とする仕組みにより実現される。(i-Japan戦略2015)

2.2.3 経済

(a) 電子マネー

決済手段として、「電子マネー」が使われるようになってきている。電子マネーとは、お金をデジタルデータとして保存したものである。電子マネーには、ICカード型電子マネーとネットワーク型電子マネーがある。ICカード型電子マネーは、小額の決済手段として急速に普及しつつある。JR東日本のSuica

(スイカ)などは、電車の運賃やコンビニエンスストアでの決済手段として使われており、硬貨の流通が減少するなどの影響もでている。ネットワーク型電子マネーはオンラインゲームなどの決済に使われている。

(b) 電子商取引

インターネット上での商取引が普及している 。Amazon 楽天。

- 企業どうし: B to B (Business to Business)

企業間での商取引(例えば部品,素材など) - 企業と消費者: B to C (Business to Consumer)

オンラインショッピング - 消費者どうし: C to C (Consumer to Consumer)

ネットオークション

このように、今後もますます、世界規模で高度情報化は進んでいくと思われる。このことから、我々現代人は、情報を活用する技術(情報リテラシー)が必要になる。文部科学省による「公立学校における教員のコンピュータの活用の実態」の調査では、平成10年度はコンピュータを操作できる教員数は49.0%、コンピュータを指導できる教員数は22.3%であったものが、平成15年度はそれぞれ93.0%、60.3%、平成16年度はそれぞれ94.9%、68.0%、平成17年度はそれぞれ95.9%、74.0%に増加した。文部科学省 情報化への対応

また、文部科学省による「令和3年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」では、授業にICTを活用して指導する能力をもった教員は、全国平均で80.4%(R6.3.1)であることが分かった。

令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果

2.3 情報インフラ(基盤施設)の状況

2.3.1 アメリカ

(a) 情報スーパー

ハイウェイ構想 (ゴア副大統領(1993))

2015年までに全米の企業、家庭、行政機関、教育・研究機関、医療機関などを結ぶ光ファイバー網を構築する。社会基盤としての情報通信網を構築することが目標とされた。

(b) NII構想(全米情報基盤=Nation Information Infrastructure)

情報スーパーハイウェイ構想の達成年度を2010年に前倒し。

NIIの5原則

1. 民間投資の促進

2. 競争の促進と保護

3. ネットワーク利用の確保(市場相互参入)

4. 情報格差の防止(デジタルデバイド)

5. 政策の柔軟性の確保

(c) GII

構想(世界情報基盤 Global Information Infrastructure) (ゴア副大統領

(1994))

各国のNIIを結ぶ世界規模の情報基盤の整備

- 「光ファイバー」について

1970年にアメリカのコーニング社が、光損失を大幅に減少させた石英光ファイバーを開発。同じ年に、ベル研究所がレーザーダイオード(光ファイバーの光源になる)の室温連続発振に成功。現在では、従来のメタルケーブルに代って使われるようになっいる。

図2

図2

メタルケーブルに対しての利点

1. 信号の減衰率が少ない。(信号が弱くなりにくい)

2. 伝送ビットレートが大きい。(多くの情報が送れる)

3. 資源的問題が少ない。(石英、プラスチックなど)

大量の情報量を必要とするマルチメディア双方向通信が可能になる。

- 「伝送量」の単位について

1秒間に送れるビット数(ビットレート)で表す。単位はbps(ビット/秒)である。

電話回線 64Kbps

同軸ケーブル 10Mbps〜1Gbps

光ファイバー 10Gbps以上も可能

1K = 103 = 1,000(1千)

1M = 106 = 1,000,000(100万)

1G = 109 = 1,000,000,000(10億)

2のべき乗で表現する場合もある。

図3

図3

2.3.2 日本

(a) FTTH(Fiber To The Home)

(NTT(1990))

2015年までに各家庭に光ファイバーを敷設する。現在は、各家庭に光ファイバーが普及してきている。

(b) 政府の取り組み

-

「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」 (1994年に内閣に設置された内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信社会推進本部が発表(1995))

光ファイバー網を、段階的に整備し、2010年を完成予定とする。

高度情報通信社会実現のための行動原則

1. 誰もが情報通信の高度化の便益を安心して享受できる社会

2. 社会的弱者への配慮

3. 活力ある地域社会の形成への寄与

4. 情報の自由な流通の確保

5. 情報通信インフラの総体的な整備

6. 諸制度の柔軟な見直し

7. グローバルな高度情報通信社会の実現

-

さらに、2001年に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)(2001)」が施行され多くの情報関連の施策が一斉に動き始めた。

-

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)を設置 (IT基本法 二十五条)

-

e- Japan重点計画(2002) (IT基本法 三十六条)

1. 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成

2. 教育及び学習の振興並びに人材の育成

3. 電子商取引等の推進

4. 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 - i-Japan戦略2015 (2009)

3台重点分野

1. 電子政府・電子自治体

2. 医療・健康

3. 教育・人材

子どもの学習意欲や学力、情報活用能力の向上

・教員のデジタル活用指導力の向上

・電子黒板等デジタル機器を用いたわかりやすい授業の実現 等

i-Japan戦略2015の概要 など。

-

2.4 教育の情報化

2.4.1 バーチャル・エージェンシー

IT基本法の成立に先立って、バーチャル・エージェンシーと呼ばれる組織が、1998年に文部省・通産省・郵政省などの省庁 連携タスクフォースとして設けられ、

1. 電子政府の実現

2. 教育の情報化

などのプロジェクトがスタートした。これらのプロジェクトは「ミレニアム・プロジェクト」と呼ばれた。政府による「e-Japan 重点計画」にもこの理念が生かされている。ミレニアムプロジェクトにおける「教育の情報化」(平成11年12月策定)では、公立学校や私立学校において

1. 公立学校のコンピュータの整備・インターネット接続等

すべて公立学校において、インターネット接続、コンピュータ教室の設置(生徒1人に1台)、普通教室にパソコン2台及びプロジェクタの設置を行う。

2. 構内LANの整備

3. 私立学校のコンピュータの整備等

4. 教員研修の実施

5. 学校教育用コンテンツの開発

などが目標とされていた。コンピュータの整備や構内LANの整備は遅れたが、その他は概ね実現した(平成17年度評価報告書)。

2.4.2 情報化に伴う学習指導要領の改訂

情報化の影響により、文部省の情報教育協力者会議の最終報告(1998年)を受けて、学習指導要領も小学校・中学校では1998年に、高校では1999年に改訂された。そして、小学校・中学校では2002年度から、高校では2003年度から、情報化に対応した学習指導要領が施行された。その結果、小学校では、「総合的な学習の時間」で情報活用の実践力を育成するための指導が行われるようになった。中学校では、「技術・家庭科」で「情報とコンピュータ」が必修になった。また、高等学校では、必修科目「情報」が設置された。新しい科目「情報」は、「情報A」「情報B」「情報C」の3科目から構成され、その内1科目は必修となった。それぞれの科目の目標は次の通りであった。

| 情報A | 情報活用の実践力 課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて,必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し,受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力 |

|

| 情報B | 情報の科学的な理解 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と,情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解 |

|

| 情報C | 情報に参画する態度 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し,情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え,望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度 |

|

上記3科目の内、1科目は必修

また、上記の学習指導要領は改訂され、小学校では2011年度、中学校では2012年度、高校では2013年度に実施された。高校では、上記の科目が、「社会と情報」、「情報と科学」の2科目となり、いずれか1科目が必修となった。

| 社会と情報 | 情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ,情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を収集,処理,表現するとともに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い,情報社会に積極的に参画する態度を育てる。 | |

| 情報と科学 | 情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させるとともに,情報と情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための科学的な考え方を習得させ,情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。 | |

さらに、新学習指導要領が、小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施、高校では2022年度から年次進行で実施されている。情報教育に関しては、プログラミング教育等が導入されている。

教科書の例

2.4.3 教育の情報化ビジョン

文部科学省は、2011年に「教育の情報化ビジョン」を公表した。そこでは、新学習指導要領の円滑かつ確実な実施、デジタル教科書の開発や普及の促進、ネットワーク環境の更なる充実、校務の情報化、教員への支援などが挙げられている。さらに、2016年に「教育の情報化加速化プラン」を公表し、2020年代に向けた教育の情報化への対応策を示した。また、2019年に教育の「情報化に関する手引き」を作成し、具体的な取組の例をまとめた。2.4.4 学校図書館法の改正

もともとの学校図書館法でも学校図書館に司書教諭の配置が義務づけられていたが、附則によって当分の間は司書を置かなくてもよかった。しかし1997年6月に学校図書館法が改正され、2003年度から12学級以上の学校には司書教諭を置かなければならなくなった。新教科の授業の実施やコンピュータの整備、校内ネットワークの設置などにより、司書教諭の役割は今後非常に重要になってくる。学校図書館が学校の情報化の中枢的機能を担っていく必要があることから、今後、司書教諭には、読書指導の充実とあわせて学校における情報教育推進の一翼を担うメディア専門職としての役割を果たしていくことが求められる。情報教育協力者会議の最終報告(1998年)

- 生徒や教師が、情報源を識別し、知的な内容を解釈したり伝達したりすることを助けて、情報や知識へのアクセスを保障する こと。

- 情報を利用する技術、資料の作成、情報や教育技術の利用について指導すること。

- 学校全体の教育課程や教育活動の計画を援助すること、さらに個々の教員の授業計画に対して提言すること。

| 現在の教育の情報化の状況について、具体例を挙げながらまとめること。さらに、今後、教育の情報化がどのように進展していくのかも予想しながら述べること。

作成方法: ワープロで文書を作成し、提出する。 1000字以上。 提出方法: YPUポータルの課題提出機能で提出。 課題提出締め切り: 11月20日(水) |